Search

Berlin-Kreuzberg

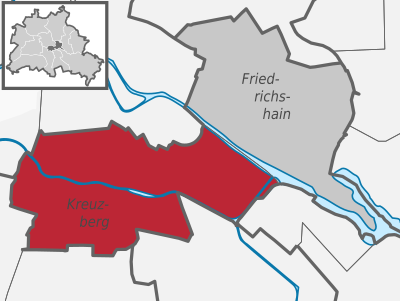

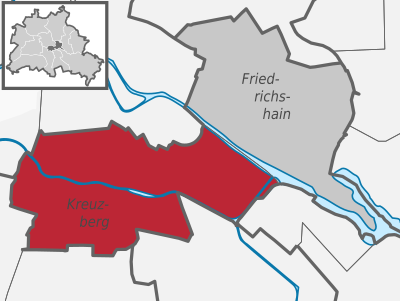

Kreuzberg ist ein Ortsteil im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin. Bis zur Fusion mit dem benachbarten damaligen Bezirk Friedrichshain im Zuge der Verwaltungsreform 2001 war er als eigenständiger Bezirk Kreuzberg deckungsgleich mit dem heutigen Ortsteil Kreuzberg. Der Name des Ortsteils stammt vom 66 Meter hohen Kreuzberg im Viktoriapark. In Kreuzberg findet man heute noch große zusammenhängende Gründerzeitviertel.

Nach den – bis 1993 gültigen – Postleitzahlen unterscheidet man in Kreuzberg zwei Ortslagen, benannt nach den Nummern der damaligen Zustellpostämter: das größere Kreuzberg 61 (ehemals: Südwest 61), das davor noch weiter untergliedert wurde in beispielsweise SW 11, SW 29 und weitere, sowie das kleinere SO 36 (SO = Südost). Zu Zeiten der Berliner Mauer war SO 36 von drei Seiten umschlossen und entwickelte eine alternative Eigenkultur am Ostrand West-Berlins. Kreuzberg wartet mit einem lebendigen Nacht- und Kulturleben auf, das über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Mehrere renommierte Künstler und literarische Einrichtungen haben im Bezirk ihren Wohnsitz oder ihre Niederlassung. Auch die lebendige Gründerszene des Ortsteils ist international bekannt.

Kreuzberg gehört neben Neukölln, Friedrichshain, Gesundbrunnen und Prenzlauer Berg zu den sehr dicht besiedelten Ortsteilen Berlins. Dies erklärt sich aus dem seit der Gründerzeit verfolgten Bauprinzip größtmöglicher Bebauungsdichte mit einem Vorderhaus, Seitenflügeln und sich anschließenden – bis zu vier – Hinterhäusern. Auch heute wohnen in diesen Gebäuden bis zu 150 Mietparteien in Häusern, die eine Traufhöhe von 22 Metern haben. Durch häufigen Mieterwechsel ist inzwischen das Kuriosum entstanden, dass für die langfristig belegten Vorderhauswohnungen teilweise weniger Miete als für Hinterhauswohnungen gezahlt wird.

Im Mittelalter lag das Gebiet des heutigen Ortsteils Kreuzberg außerhalb der Stadtmauern der Doppelstadt Berlin-Kölln. Als im 18. Jahrhundert das Stadtgebiet Berlins vergrößert und die Zoll- und Akzisemauer zur neuen Stadtgrenze wurde, entstand hinter dem Halleschen Tor ein neues Stadtviertel (heute im nördlichen Teil Kreuzbergs gelegen).

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wuchs Berlin weiter an und es kamen in diesem Bereich die Tempelhofer Vorstadt (Eingemeindung 1861) und die Luisenstadt (Eingemeindung 1841) hinzu. Wichtige Straßen und Plätze in den neuen Stadtvierteln wurden als Teil des sogenannten Generalszugs preußischen Militärs und gewonnenen Schlachten aus der Zeit der Befreiungskriege (1813–1815) gegen Napoleon gewidmet. Namensgeber waren unter anderem die Offiziere Gebhard Leberecht von Blücher (Blücherstraße und Blücherplatz), Ludwig Yorck von Wartenburg (Yorckstraße) und August Neidhardt von Gneisenau (Gneisenaustraße) sowie die Schlachten bei Waterloo (Waterloo-Ufer und Belle-Alliance-Straße, 1947 umbenannt in Mehringdamm) und Möckern (Möckernstraße und Möckernbrücke). Ein thematischer und städtebaulicher Bezugspunkt war hierbei das 1821 eingeweihte Nationaldenkmal für die Befreiungskriege auf dem Kreuzberg, das noch seiner ursprünglichen Konzeption nach auf dem freien Feld vor der Stadt am Rande der Hochebene des Teltows lag. Auf der – nun nicht länger Tempelhofer Berg genannten – 66 Meter hohen Erhebung erhob sich nach Entwürfen von Karl Friedrich Schinkel eine gotische Kirchturmspitze, gekrönt von einem Eisernen Kreuz, dem der Berg den neuen Namen verdankte.

Der Bezirk Kreuzberg entstand am 7. April 1920 bei der Umsetzung des Groß-Berlin-Gesetzes als 6. Verwaltungsbezirk Berlins. Gebildet aus der Tempelhofer Vorstadt, der Oberen Friedrichsvorstadt, der südlichen Friedrichstadt und einem großen Teil der Luisenstadt, war die Namensgebung ein Problem, das in der vorläufigen Benennung Hallesches Tor zum Ausdruck kam. Erst im September 1921 einigten sich die Gemeindevertreter, ihn „im Hinblick auf die […] im Bezirk am stärksten hervortretende Eigentümlichkeit“, das vor einhundert Jahren errichtete Denkmal auf dem Kreuzberg, in Kreuzberg umzubenennen.

Bei dem Luftangriff vom 3. Februar 1945 der USAAF wurde das Gebiet der südlichen Friedrichstadt zwischen dem heutigen Halleschen Tor im Süden, der Prinzenstraße im Osten und der Kochstraße im Norden fast völlig zerstört.

Mit der Überquerung der Oder am 16. April 1945 begann am Ende des Zweiten Weltkriegs der Großangriff der Roten Armee auf Berlin. Nach harten Kämpfen im Vorfeld Berlins drangen die Armeen des Marschalls Schukow am 21. April zuerst in den Osten der Stadt ein. Friedrichshain und Kreuzberg lagen während der Schlacht um Berlin im Bereich der sowjetischen 5. Stoßarmee des Generals Bersarin. Kurz vor den anrückenden sowjetischen Truppen wurde am 23. April der mittlere Gewölbebogen der Oberbaumbrücke gesprengt, um dort den Übergang zu verhindern. Die Überquerung der Spree gelang der Roten Armee am 24. April von Oberschöneweide nach Treptow. Am 25. April hatte das 9. Korps der 5. Stoßarmee den Landwehrkanal von Treptow aus überquert und wurde dann in heftige Kämpfe im Gebiet um den Görlitzer Bahnhof verwickelt, der das Zentrum ihrer Front beherrschte. Die 8. Gardearmee rückte über die Hasenheide zum Mehringplatz und zum Flughafen Tempelhof weiter. Nach den Kämpfen am Görlitzer Bahnhof gelangten die Einheiten der weiter nördlich operierenden 5. Stoßarmee am 27. April entlang der Oranienstraße zum Moritzplatz und entlang der Köpenicker Straße in den Bereich Stadtmitte. Nach harten Kämpfen in Tempelhof zweigte der linke Flügel der 8. Gardearmee Schukows unter dem General Tschuikow nach Schöneberg ab, in der Mitte wurde der Viktoriapark besetzt und von dort aus der Anhalter Bahnhof auf Sicht beschossen. Der rechte Flügel der Armee näherte sich dem Landwehrkanal. Da die Brücken über den Kanal am 26. April abends von einem Wehrmachtskommando gesprengt wurden, verharrten die Angreifer vor dem Kanal, zogen Artillerie nach und bereiteten sich am 27. April auf die Überquerung der Wasserbarriere vor.

Im Laufe des 28. April gelang der Angriff am Kanal über die Trümmer des Hochbahnhof Möckernbrücke. Das Gros der Verteidiger zog sich weiter ins Stadtinnere zurück. Da der Anhalter Bahnhof, der Hochbunker und die S-Bahn-Anlagen mit Tausenden von Schutzsuchenden überfüllt waren, kam es in der Isolation dort noch bis zum 1. Mai zu unerträglichen Zuständen und dramatischen Szenen. Am Halleschen Tor konnten die über den Kanal gehenden Truppen auch Panzer zum Belle-Alliance-Platz nachziehen. Der Anhalter Bahnhof war jedoch nicht mehr Brennpunkt der Kämpfe – das nächste Zentrum der Verteidigung war das RLM-Gebäude (Reichsluftfahrtministerium, heute: Detlev-Rohwedder-Haus) Wilhelmstraße 97 / Leipziger Straße 5–7. Am Abend des 29. April war Kreuzberg vollständig in sowjetischer Hand.

Das Ende des Zweiten Weltkriegs haben nur die Tempelhofer Vorstadt und die Luisenstadt weitgehend unbeschädigt überstanden.

In der Viersektorenstadt Berlin gehörte der Bezirk ab Juli 1945 zum Amerikanischen Sektor. Nach dem Mauerbau war der wichtigste Übergang für Ausländer von West- nach Ost-Berlin der Checkpoint Charlie in der Friedrichstraße.

Im Jahr 1968 war die heutige Rudi-Dutschke-Straße (Teil der damaligen Kochstraße) einer der Hauptschauplätze der „Osterunruhen“, als aufgebrachte Studenten nach dem Attentat auf Rudi Dutschke versuchten, die Auslieferung der Zeitungen des Axel-Springer-Verlags zu verhindern.

Seine überregionale Bekanntheit verdankt Kreuzberg vor allem der bewegten Geschichte des kleineren östlichen Bereichs (und Postbezirks) SO 36, später Berlin 36, der – von drei Seiten umschlossen von der Berliner Mauer – in den 1970er und 1980er Jahren als Zentrum der Alternativbewegung und der Hausbesetzungen legendär wurde.

Ende der 1970er Jahre geriet SO 36 durch zahlreiche Abrisse von Altbauten in den Fokus der Flächensanierung, deren Betreiber hier auf den ersten massiven Widerstand trafen. Zum Symbol von Kahlschlag und Neubau wurde das Kottbusser Tor.

Die 12 Grundsätze der Stadterneuerung entstanden ab Ende der 1970er Jahre im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um die Stadterneuerung in Berlin. Im März 1983 nahm das Abgeordnetenhaus schließlich diese Grundsätze als Leitlinie zustimmend zur Kenntnis. Sie waren danach programmatischer Bestandteil der Internationalen Bauausstellung 1984/87 in Kreuzberg, die durch ihren behutsamen Umgang mit den bestehenden Stadtvierteln für ganz Deutschland und Europa prägend war.

Ein Höhepunkt des Kampfes der Anwohner gegen die Kiezabrisse waren die Hausbesetzungen am Heinrichplatz 1981. Der Block 104 markiert einen Umschwung und den 1983 vollzogenen Wechsel zum Konzept der Behutsamen Stadterneuerung. Im Juni 1981 wurden in Berlin 165 besetzte Häuser gezählt, davon 86 in Kreuzberg 36 und Kreuzberg 61. Durch die nach dem Tod des Besetzers Klaus-Jürgen Rattay vom Regierenden Bürgermeister Richard von Weizsäcker initiierte Verständigungspolitik, die auch von der Evangelischen Kirche und der Organisation Netzwerk Selbsthilfe getragen wurde, gelang bis 1987 die Sanierung und Legalisierung 60 besetzter Häuser in West-Berlin. Der besetzte Bereich am Heinrichsplatz wurde vom alternativen Sanierungsträger Stattbau mustergültig saniert.

Infolge der Erhaltung der Kiezstrukturen ist SO 36 beliebtes touristisches Ziel, vor allem jugendlicher Besucher. SO 36 erstreckt sich zwischen Spree, nördlich der Lohmühleninsel und des Landwehrkanals sowie östlich des heute zugeschütteten Luisenstädtischen Kanals. Noch gegenwärtig gilt dieses Gebiet als eine der einkommensschwächsten Gegenden Berlins. Den größeren Teil Kreuzbergs bilden die nordwestlich gelegene, stark kriegszerstörte südliche Friedrichstadt (das seinerzeitige Zeitungsviertel) und die ganze südliche Hälfte (Kreuzberg 61). Hier wohnten und wohnen um den Südstern herum eine Reihe von bekannten Künstlern.

Fast ein Drittel der rund 160.000 Einwohner sind Migranten, viele Türkeistämmige und deren Nachkommen. Auch für diese demografische Besonderheit ist Kreuzberg weit über die Grenzen Berlins hinaus bekannt. Die türkischstämmige Bevölkerung konzentriert sich vor allem auf den östlichen Bereich SO 36 und hierbei den Wrangelkiez. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts verändert sich die Bevölkerungsstruktur Kreuzbergs durch Gentrifizierungseffekte, da der Ortsteil zu den Szenevierteln Berlins gehört.

Ab 1987 geriet Kreuzberg (SO 36) regelmäßig durch teils schwere Straßenschlachten zum 1. Mai in die Schlagzeilen. Ausgangspunkt der Krawalle war meist der Zusammenstoß von Teilnehmern der Mai-Kundgebungen und der Polizei. Heute hat sich die Gewalt mehr und mehr ritualisiert und ist von großer Medienpräsenz begleitet. 1987 vom Lausitzer Platz ausgehend konzentrierten sich die damaligen Krawalle um das Kottbusser Tor und den Oranienplatz. An der Skalitzer Straße ging in jenem Jahr eine Filiale des Lebensmittelmarktes Bolle in Flammen auf, wurde bis auf die Grundmauern zerstört, und nicht wieder aufgebaut. Auf dem Gelände wurde 2004 ein islamisches Gemeindezentrum (Maschari-Center) mit Moschee errichtet. Seit dem Jahr 2005 ist ein Rückgang der Gewalt zu beobachten, der allerdings mit einer Verlagerung auf andere deutsche Großstädte in Zusammenhang steht.

Aufgrund einer ambivalent-freizügigen Kommunalpolitik und des duldenden Umgangs eines Teils der Bewohner gilt der Ortsteil Kreuzberg 36 (Görlitzer Park) hinsichtlich des Drogenhandels und -konsums als tolerant.

Kreuzberg führte zu Zeiten der Berliner Mauer durch seine Randlage ein wirtschaftliches Nischendasein. Mit der deutschen Wiedervereinigung ist es ins Zentrum Berlins gerückt: 1997 wurde der Flächenschwerpunkt von Berlin an der Alexandrinenstraße 12–14 Ecke Verbindungsweg zur Wassertorstraße (Lage) mit einer Granitplatte markiert, auf der die Koordinaten wiedergegeben sind. Durch die veränderten Lebensbedingungen hat Kreuzberg als Unternehmensstandort an Attraktivität gewonnen. Zahlreiche Unternehmen und Organisationen siedeln sich etwa in der Gegend am Spreeufer rund um die Oberbaumbrücke an.

Am 1. Januar 2001 wurden durch Senatsbeschluss die damaligen Bezirke Kreuzberg und Friedrichshain zum neuen Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg vereinigt.

Quelle bis 2000: Statistische Jahrbücher von Berlin, ab 2007: Statistischer Bericht A I 5. Einwohnerinnen und Einwohner im Land Berlin am 31. Dezember – Grunddaten. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (jeweilige Jahre)

Durch Kreuzberg verläuft die Bundesstraße 96. Als wichtige Ost-West-Verbindung bindet der Straßenzug Hallesches Ufer/Tempelhofer Ufer – Gitschiner Straße – Skalitzer Straße – Oberbaumstraße zudem die in Friedrichshain verlaufende Bundesstraße 96a an. Der Straßenzug verläuft etwa entlang der ehemaligen Akzisemauer.

Der Anhalter Bahnhof ist der einzige S-Bahnhof in Kreuzberg. Hier halten die Linien S1, S2, S25 und S26. Bei der Bauplanung der Linie S21 ist ein weiterer Bahnhof am bereits bestehenden U-Bahnhof Gleisdreieck geplant.

Das Netz an U-Bahn-Linien ist in Kreuzberg besonders stark ausgeprägt. Die Linie U2 tangiert den Ortsteil im Westen und hält am Gleisdreieck. Die Linien U1 und U3 folgen größtenteils dem Straßenzug der früheren Akzisemauer, der Stadtbegrenzung Berlins im 18. und 19. Jahrhundert. In Nord-Süd-Richtung unterqueren die Linien U6 und U8 den Ortsteil. Die Linie U7 ist zusätzlich in Ost-West-Richtung unterwegs und bietet eine alternative Strecke zur U1/U3 an. Es existieren insgesamt 14 Bahnhöfe in Kreuzberg.

Langfristig ist eine Straßenbahn in Kreuzberg geplant. Diese soll vom Potsdamer Platz zum Bahnhof Sonnenallee geführt werden.

SW 61

- Prinz-Albrecht-Palais (Gedenkstätte Topographie des Terrors; vormals Hauptquartier der Gestapo)

- Berliner Niederlassung des Deutschen Patent- und Markenamts in der Gitschiner Straße Ecke Alte Jakob-Straße

- Checkpoint Charlie (ehemalige Grenze zwischen Ost- und West-Berlin sowie zwischen den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte)

- Berlinische Galerie

- Willy-Brandt-Haus (Bundeszentrale der SPD)

- Hebbel am Ufer (Abkürzung: HAU, Theater)

- English Theatre Berlin

- Tempodrom (Veranstaltungsort)

- Jüdisches Museum Berlin

- Bundesdruckerei in der Oranien-/Kommandantenstraße (größtes Industrieunternehmen in Kreuzberg)

- Riehmers Hofgarten (denkmalgeschütztes Gebäudeensemble aus der Berliner Gründerzeit)

- St.-Bonifatius-Kirche, Yorckstraße

- Tommy-Weisbecker-Haus

- Viktoriapark (am Kreuzberg)

- Lapidarium (ehemaliges Pumpwerk, bis Mai 2009 Lager für Standbilder, vor allem der Siegesallee)

- Böcklerpark

- denkmalgeschütztes ehemaliges Gertraudenhospital

- Urbanhafen

- Gasometer Fichtestraße

- Zentrale des Bundesjugendwerks der AWO

- Anhalter Bahnhof (Ruine)

- Anhalter Hochbunker

- Deutsches Technikmuseum Berlin

- Park am Gleisdreieck

- Martin-Gropius-Bau

- Amerika-Gedenkbibliothek

- Heilig-Kreuz-Kirche

- Friedhöfe vor dem Halleschen Tor

- Friedhöfe an der Bergmannstraße

- Warenhaus Karstadt am Hermannplatz

- Urbankrankenhaus

- Der Leierkasten, ehemalige Künstlerkneipe

- Internationaler Franz Fühmann Freundeskreis

- Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten

- Kurt-Mühlenhaupt-Museum

- Lettrétage

- Am Anhalter Bahnhof soll ein 98 Meter hohes Wohn-Holzhaus gebaut werden, das das weltweit höchste Holzhaus werden könnte.

SO 36

- Görlitzer Park, ehemals Görlitzer Bahnhof

- Park im Block 104

- Ballhaus Naunynstraße

- Bethanien

- Emmauskirche

- Markthalle IX

- Club SO36

- Friedrichshain-Kreuzberg-Museum in der Adalbertstraße 95a

- HeileHaus

- Baumhaus an der Mauer

- Cuvrybrache

- Zweiradmuseum Stefan Klinkenberg, 1987 eröffnetes Motorradmuseum, das 1998 auch zwei Pkw ausstellte

- Erster Mai in Kreuzberg

- Myfest

- Transgenialer CSD

- Karneval der Kulturen

- Kreuzberger Festliche Tage

Im Ortsteil Kreuzberg sind – trotz seiner geringen Größe – im Bereich Fußball die meisten Vereine der Stadt Berlin angesiedelt, obwohl der Ortsteil mit nur einem Rasensportplatz, dem Willy-Kressmann-Stadion, relativ schwach ausgestattet ist. Alteingesessene Kreuzberger Fußballvereine sind SC Berliner Amateure, FSV Hansa 07, BFC Südring und BSC Eintracht/Südring 1931. Der erfolgreichste und wohl bekannteste Kreuzberger Fußballverein ist Türkiyemspor Berlin. Die Frauenmannschaft vom BSC Agrispor galt in den 90er-Jahren als erste türkische Frauenmannschaft außerhalb der Türkei. Kreuzbergs multikulturelle Bevölkerungsstruktur spiegelt sich auch in dem breiten Spektrum vieler weiterer Vereine wider, von denen einige schon seit den 1960er Jahren bestehen.

Mit dem THC Franziskaner FC e. V. haben auch erklärte Kreuzberger Linke ihren Verein und im Sportverein Seitenwechsel e. V. treffen sich Frauen, insbesondere Lesben.

Der SC Kreuzberg stellte mehrmals den Deutschen Meister im Schach.

- Berlin Chamissoplatz. Regie: Rudolf Thome, Bundesrepublik Deutschland 1980

- Kanakerbraut. Regie: Uwe Schrader, Deutschland 1983

- Liebling Kreuzberg. Regie: Werner Masten, Deutschland 1986–1998. Hauptrolle: Manfred Krug als Berliner Rechtsanwalt; Staffel 4 spielt in Berlin-Mitte

- Der kleene Punker. Regie: Michael Schaack, Deutschland 1992

- Prinz in Hölleland. Regie: Michael Stock, Deutschland 1993

- Geschwister – Kardeşler. Regie: Thomas Arslan, Deutschland 1996/1997

- Herr Lehmann. Regie: Leander Haußmann, Deutschland 2003

- Prinzessinnenbad. Regie: Bettina Blümner, Deutschland 2007

- KDD – Kriminaldauerdienst. TV-Serie, Deutschland 2007

- 1. Mai – Helden bei der Arbeit. Regie: Jan-Christoph Glaser, Carsten Ludwig, Deutschland 2008

- Zivilcourage. Regie: Dror Zahavi, Deutschland 2010

- Zeiten ändern dich. Regie: Uli Edel, Deutschland 2010

- Kaddisch für einen Freund. Regie: Leo Khasin, Deutschland 2012

- Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Kreuzberg

- Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Kreuzberg

- Liste der Gedenktafeln in Berlin-Kreuzberg

- Liste der Stolpersteine in Berlin-Kreuzberg

- Liste der Kinos in Berlin-Kreuzberg

- Kreuzberger Bügel

- Kreuzberger Nächte

- Hanno Hochmuth: Kiezgeschichte. Friedrichshain und Kreuzberg im geteilten Berlin. Wallstein 2017, ISBN 978-3-8353-3092-4.

- Dieter Kramer, Kreuzberg 1968–2013. Abbruch, Aufbruch, Umbruch. Nicolai, Berlin 2013, ISBN 978-3-89479-805-5.

- Gerhardt Hoffmann: Kreuzberger Geschichten. Erzählungen aus dem Milieu. 3., erweiterte Auflage. Verlag Theodor Kastel, Berlin 2008, ISBN 978-3-9812651-0-1.

- Peter Frischmuth: Berlin Kreuzberg SO 36. Fotodokumentation. 2. Auflage. Berlin Story Verlag, Berlin 2007, ISBN 978-3-929829-68-6.

- Hans W. Korfmann & Michael Hughes (Fotos): Kreuzberger – 15 Porträts. Verlag an der Spree, Berlin 2004, ISBN 3-9809951-0-0.

- Jörg Sundermeier, Verena Sarah Diehl, Werner Labisch (Hrsg.): Kreuzbergbuch. Verbrecher-Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-935843-06-2.

- Barbara Lang: Mythos Kreuzberg. Ethnographie eines Stadtteils (1961–1995). Campus-Verlag, Frankfurt am Main u. a. 1998, ISBN 3-593-36106-X (Zugleich: Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 1996).

- Falk-Rüdiger Wünsch: Kreuzberg. Alte Bilder erzählen. Sutton, Erfurt 1998, ISBN 3-89702-034-3.

- Marina Wesner: Kreuzberg und seine Gotteshäuser. Kirchen – Moscheen – Synagogen – Tempel. Berlin Story Verlag, Berlin 2007, ISBN 978-3-929829-75-4.

- Eva Brücker, Hasso Spode et al.: Kreuzberg. Nicolai-Verlag, Berlin 1994 (Geschichtslandschaft Berlin, Band V, hrsg. von der Historischen Kommission zu Berlin).

- Heinrich Kaak: Kreuzberg (= Wolfgang Ribbe (Hrsg.): Geschichte der Berliner Verwaltungsbezirke, Band 2). Colloquium, Berlin 1988, ISBN 3-7678-0712-2.

- Jochen Ziem: Boris, Kreuzberg, 12 Jahre. Erika Klopp Verlag, Berlin u. a. 1988, ISBN 3-7817-2377-1 (zahlreiche Auflagen).

- Website des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

- Kreuzberger Gedenktafel für Opfer des Naziregimes

- Bildergalerie von Kreuzberger Orten/Plätzen

- rbb Retro - Berliner Abendschau: Bezirkschronik Kreuzberg | ARD Mediathek. In: ardmediathek.de. 19. Januar 1960, abgerufen am 19. April 2024.

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: Berlin-Kreuzberg by Wikipedia (Historical)

Langue des articles

- allemand (german)

- français (french)

- anglais (english)

- espagnol (spanish)

- portugais (portuguese)

- italien (italian)

- basque

- roumain (romanian)

- néerlandais (dutch)

- danois (danish)

- suédois (swedish)

- norvégien (norwegian)

- finnois (finnish)

- letton (lettish)

- lituanien (lithuanian)

- estonien (estonian)

- polonais (polish)

- tchèque (czech)

- bulgare (bulgarian)

- ukrainien (ukrainian)

- russe (russian)

- grec (greek)

- serbe (serbian)

- croate (croatian)

- arménien (armenian)

- kurde (kurdish)

- turc (turkish)

- arabe (arabic)

- hébreu (hebrew)

- persan (persian)/farsi/parsi

- chinois (chinese)

- japonais (japanese)

- coréen (korean)

- vietnamien (vietnamese)

- thaï (thai)

- hindi

- sanskrit

- urdu

- bengali

- penjabi

- malais (malay)

- cebuano (bisaya)

- haoussa (hausa)

- yoruba/youriba

- lingala

Quelques articles à proximité

Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou