Search

格

格(かく、英語: Case)とは、名詞、代名詞、形容詞、分詞などに付与されて、その語を含む句が持つ意味的・統語的な関係を示す標識の体系で、語形を決める文法範疇・素性の一つである。

換言すると、典型的な格とは、語の形を変えることによって、主語・目的語といった統語的関係や、行為の行なわれる場所・物体の所有者といった意味的関係をその語を含む句が持っていることを表すマークである。

格の機能

格は、主語や目的語といった文法関係と混同されることもあるが、格と文法関係とは必ずしも対応しない。同様に、情報構造(話題など)や主題役割(動作主など)とも異なる。

例:

- 太郎が次郎を殴った。

- 太郎が: 主格、主語、動作者

- 次郎を: 対格、目的語、被動者

- 次郎が太郎に殴られた。

- 次郎が: 主格、主語、被動者

- 太郎に: 与格、補語、動作者

- 太郎には弟がいる。

- 太郎には: 与格、主語、所有者、主題

- 弟が: 主格、目的語、所有物

格の種類

多くの言語に見られる格には、主格、対格、与格、奪格、処格、属格などがある。

同じような格でも、言語によって名前が異なることがある。「太郎が犬に水を与える」という文では、一般に「太郎が」は主格、「犬に」は与格、「水を」は対格と呼ばれるが、それぞれ「が格」、「に格」、「を格」と呼ばれることもある。格とは意味ではなく標識なのでこの呼び方は明確だが、他の言語との比較はできない。

格は基本的な格(論理的格)と、場所的な格に分けられる。前者は主格・呼格・与格・対格のように、文中における論理的な関係を表す。コーカサス諸語や、フィンランド語などには多くの格が存在するが、その多くは場所的な格である。たとえばアヴァル語には20近くの格があるが、基本的な格は4種のみである。それ以外は場所的な格であって、「静止(で)・着点(へ)・起点(から)」の3種類の方向と、「上・周り・中・下・(中空のものの)中」の5つの系列との組み合わせによる15種類の格が存在する。フィンランド語では数え方により14ないし15の格があり、うち6つは場所的な格で、やはり3種類の方向と2つの系列(内部・外部)の組み合わせによる。

格の標示

格は、名詞または名詞句にさまざまな方法で標示される。名詞の語形変化によって標示される場合、接頭辞、接尾辞、声調の変化、語幹の変化といった手段が用いられる。接語接置詞の場合には、前置詞、後置詞、中置詞がある。このうち最も多くの言語で用いられているのは接尾辞、次に多いのは後置詞である。

これらに加えて、人称や語順によって従属部である名詞句とその主要部の関係が表されることがある。

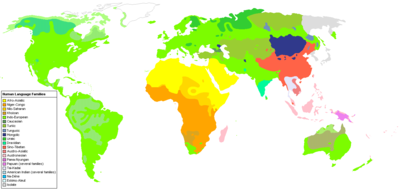

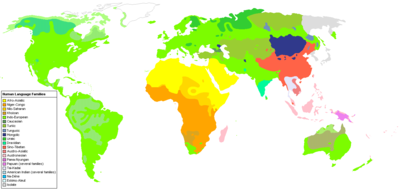

マシュー・ドライヤー(Matthew S. Dryer)が世界1031の言語について行った調査(Dryer 2013a)によると、接尾辞によって格を標示する言語が452(朝鮮語、フィンランド語、ロシア語などが該当、ただしアルメニア語などのように同一言語の方言も含む)、何の接辞や接語も用いない言語が379(英語やスペイン語などが該当)、後置接語によって標示する言語が123(日本語や中国語などが該当)あった。

接頭辞によって格を表示する言語は38あった。アフリカ南部のバントゥー語群(南アフリカ共和国のズールー語、コサ語、ンデベレ語、アンゴラおよびナミビアのンドンガ語など)や北部のベルベル語派(モロッコのシルハ語など)、インドネシアのスマトラ島周辺の言語(ニアス語など)、セイリッシュ語族のカリスペル語(Kalispel; 米国)およびシュスワプ語(カナダ)などに見られる。

前置接語による標示をする言語は17あった。フランス語、アラビア語イラク方言およびシリア方言、ルワンダ語などがこれに該当する。

inpositional clitics による標示をする言語は7つあった。全てオーストラリアの言語であり、クークターヨレ語(Kuuk Thaayorre)やヤウル語(Yawuru)などが該当する。

極めて珍しい格標示の方法として声調の変化によるものが5(マリのドゴン語ジャマサイ方言 Jamsay、チャドのマバ語、南スーダンのシルク語 Shilluk、ケニアのナンディ語、ケニアおよびタンザニアのマサイ語)、語幹の変化によるものが1(南スーダンおよびエチオピアのヌエル語)あった。いずれもアフリカの言語で、うちシルク語、ヌエル語、ナンディ語、マサイ語はナイル諸語に属す。以下にナンディ語の例文を挙げるが、その出典はCreider & Creider からのもので、アクサンテギュは高音調、アクサングラーヴは低下降調、何のダイアクリティカルマークもついていないものは低音調を表す。また、ナンディ語の母音は /a, e, i, o, u/ の5つを基本とし、それぞれに長短や前方舌根性(ATR)の有無の区別があるため、声調の区別を考えなければ20通りの母音が存在する。

語形変化による格

インド・ヨーロッパ語族の多くの言語では、名詞や形容詞の語形変化(曲用)によって格を標示する。

インド・ヨーロッパ祖語には8つの格があったとされるが、現在では格標示が他の手段によって行われ、語形変化の衰退している言語も多い。古いインド・ヨーロッパ語の例として、以下にラテン語の名詞の格変化の一例を示す。

古いインド・ヨーロッパ語では格変化によって格が明示されるため、語順はかなり自由であった。現代の言語では語順が定まる傾向があり、特に英語やロマンス語(フランス語、スペイン語、イタリア語など)では代名詞を除いて格変化が消失したため、格の表示はほぼ完全に語順および前置詞に頼っている。ドイツ語は格変化を保っているが、名詞自体の格変化はかなり失われており、冠詞や形容詞の格変化により間接的に名詞の格が示される。

語形変化によって格をマークするシステムについては、ほとんどの言語学者が格と呼ぶことに同意している。それ以外にも名詞句が持つ意味的・統語的関係を標示する体系はいろいろ存在するが、どこまでを格として捉えるかは言語学者によって異なる。

接置詞・接辞による格

前置詞や後置詞(助詞)などの接置詞、接頭辞や接尾辞などの接辞は分析的な格の標識と考えることができる。

日本語の格助詞はこの典型的な例である。フィンランド語、ハンガリー語などのウラル語族は、場所や移動に関する格が発達している。たとえば、エストニア語は14種類の格があることで知られる。

動詞による格

格標示を動詞の側で行う言語もある。エスキモー・アレウト語族では、

- wája hanwaswilswálhi 「彼はナイフでそれを切った」

において、wája(ナイフ)に格標示はついていないが、動詞 han-wa-swilswál-hi の -wa- の部分によってそれが具格であることを示す(なお、主語と目的語が三人称であることも動詞の側で示されている)。

語順による格

主語と目的語については名詞に格標示を加えず、固定された語順によって表現する言語が多い。

中国語では語順によって格が定まるが、介詞(前置詞)も用いられる。ただ、日本語なら格助詞を使うところを動詞+目的語の組み合わせで表現することもある。たとえば、「汽車で北京へ行く」は「汽車に座って北京へ行く」(坐火車上北京)のように表現できる。実際、介詞の多くは歴史的には動詞で、常にほかの動詞と組み合わせて使われるようになったものである。

格の一致

日本語では格助詞が名詞の後につくだけである(それにより名詞句全体の格が標示される)。インド・ヨーロッパ語族では、名詞を修飾する形容詞は、修飾される名詞と格を一致させる。

格標示のアラインメント

主語や目的語といった主要な項を、文法的に区別するパターンをアラインメントという。アラインメントの言語類型論では、自動詞の単一項(いわゆる主語)を S とする。また、他動詞の2つの項のうち、動作主的な項(いわゆる主語)を A 、もう一方の項(いわゆる目的語)を P(または O )とする。

S・A・P を格標示によって区別する主なパターンには、対格型と能格型がある。

対格型格組織は、S と A を同じ格で、P を別の格で標示する。この時、S と A の格を主格、P の格を対格と言う。典型的には、主格が無標(引用形式〔単独で発話される時の形式〕と同形)、対格が有標である。

能格型格組織は、S と P を同じ格で、A を別の格で標示する。この時、S と P の格を絶対格、A の格を能格と言う。典型的には、絶対格が無標、能格が有標である。

二重斜格型と三立型

分裂能格

活格・不活格

有標主格

典型的な格標示のアラインメントでは、自動詞の主語を標示する主格や絶対格が無標となるが、そうでない言語もある。

たとえば、対格が無標で主格が有標の言語がある。このような言語の主格を有標主格と言う。有標主格を持つ言語は世界的には珍しいが、アフリカの言語にはよく見られる。

また、日本語や朝鮮語は、主格も対格も有標である。

能格型格組織でも、能格が無標で絶対格が有標の言語(ニアス語のみ)、絶対格も能格も有標な言語(トンガ語などのポリネシア諸語)が存在する。

格の研究史

西洋

西洋における格概念は、古代ギリシアの「プトーシス」(πτῶσις ptōsis)にさかのぼる。プトーシスとは「倒れること」という意味で、「まっすぐな」形である基本形と違って「倒れた」形を指す言葉だった。もともとは、名詞のみならず動詞にも用いられた。これのラテン語訳が「カースス」(casus) であり、英語の「ケース」(case) など西洋の文法・言語学用語の元になった。

また、基本的な格の名前も古代ギリシアに端を発する。ヘレニズム期の文法学者サモトラケのアリスタルコスの一派がギリシア語に五つの格を設定し、弟子の一人であったディオニュシオス・トラクスがその文法書『文法の技法』で下表のように命名した。これをもとにして、古代ローマの文法学者レンミウス・パラエモンが1世紀頃ラテン語の格の名前をつけた。このラテン語の格が、現代の西洋の文法や言語学において用いられる語の起源である。

この名前の付け方が示唆するように、ギリシア・ローマにおいては、それぞれの格は特定の意味機能と関連づけられていた。例えば、与格は「何かを与えられるもの」の格であり、呼格は「呼ばれるもの」の格であると観念されていた。

インド

紀元前4世紀ごろのパーニニによるサンスクリット文法では、格に名前を付けることはせず、下表のように番号を振った。

パーニニはこれらの格が規則的にある意味を表すことを、カーラカ理論と呼ばれる仕組みで表現した。カーラカ (कारक kāraka) とは「行為者」の意味で、動詞の表す事態に関わる「行為者」がどのような役割を持っているかを示したものである。パーニニは次の六つのカーラカを定義している。

このように、格の形式と意味役割を分離することで、ある意味が複数の格に対応する場合を的確に記述していた。

日本

日本に伝えられた悉曇学では、サンスクリットの八つの格は八転声(はってんじょう)と呼ばれ、「体声」「業声」「具声(または作声)」「為声」「従声(または依声)」「属声」「於声」「呼声」と称された。

蘭学者の藤林普山は、オランダ語の六つの格に「主格」「呼格」などの訳語をあてた。国学者の鶴峯戊申は、蘭学の影響のもと日本語にも格を見出し、近現代の日本語学に影響を与えた。

注釈

出典

関連項目

- 格変化

- 文法範疇

- 結合価

- 項 (言語学)

外部リンク

- 格 - 東京外国語大学 Tokyo University of Foreign Studies>趙義成の朝鮮語研究室>趙義成 ― 朝鮮語の部屋

- 格(かく)とは - コトバンク

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 格 by Wikipedia (Historical)

Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou