Search

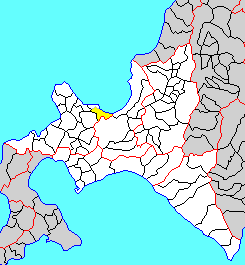

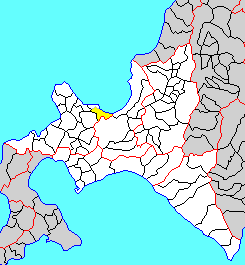

小樽郡

小樽郡(おたるぐん)は、北海道(後志国)後志支庁にあった郡。

郡域

1879年(明治12年)に行政区画として発足した当時の郡域は、小樽市の一部(概ね天狗山、最上、入船、花園、山田町、東雲町、堺町以南かつ銭函3丁目以西および港町の一部)にあたる。

歴史

郡発足までの沿革

江戸時代、小樽郡域は和人地となる。松前藩によってヲタルナイ場所が開かれていた。当初は小樽内川河口付近に運上屋(中心地)があったが、後に現在のメルヘン交差点付近に移転している。運上屋では住民の撫育政策としてオムシャなども行われた。オタルナイ場所の知行主は松前藩重臣の氏家氏、場所請負人は近江商人の恵比寿屋岡田家。元禄3年稲荷神社(現小樽市春香町)が、安永9年9月10日には銭函村以北の鎮守として豊足神社の前身である尊伝稲荷神社が創祀されている。

陸上交通は、東西に通じる渡島国から天塩国増毛郡への道のりの途上であったが、東部の銭函方面へは山が海に迫る難所となって陸路が途絶えており、安政年間に箱館奉行の許可を得た小樽場所請負人恵比須屋半兵衛によって小樽 - 銭函間道路(国道5号の前身)が開削されている。海上交通は小樽に寄航する北前船の航路も開かれた。

江戸時代後期の文化4年には、小樽郡域は公儀御料(幕府直轄領)とされた。文政4年には松前藩の元に戻されたものの、安政2年再び公儀御料となり庄内藩が警固にあたった。

安政4年には海雲山龍徳寺が創立され、小樽港を一望する水天宮の創祀も安政6年ころと伝えられている。戊辰戦争(箱館戦争)終結直後の1869年、大宝律令の国郡里制を踏襲して小樽郡が置かれた。

郡発足以降の沿革

- 明治2年

- 8月15日(1869年9月20日) - 北海道で国郡里制が施行され、後志国および小樽郡が設置される。開拓使直轄領となった。

- 9月14日(1869年10月18日) - 兵部省領となる(北海道の分領支配)。

- 明治3年1月5日(1870年2月5日) - 再び開拓使の管轄となる。

- 明治5年

- 4月9日(1872年5月15日) - 全国一律に戸長・副戸長を設置(大区小区制)。

- 10月10日(1872年11月10日) - 4月に設置された区を大区と改称し、その下に旧来の町村をいくつかまとめて小区を設置(大区小区制)。

- 明治9年(1876年)9月 - 従来開拓使において随意定めた大小区画を廃し、新たに全道を30の大区に分ち、大区の下に166の小区を設けた。

- 明治12年(1879年)7月23日 - 郡区町村編制法の北海道での施行により、行政区画としての小樽郡が発足。

- 明治13年(1880年)3月 - 小樽郡外二郡役所(小樽高島忍路余市郡役所)の管轄となる。

- 明治15年(1882年)2月8日 - 廃使置県により札幌県の管轄となる。

- 明治19年(1886年)1月26日 - 廃県置庁により北海道庁札幌本庁の管轄となる。

- 明治22年(1889年)1月 - 小樽郡外六郡役所(小樽高島忍路余市古平美国積丹郡役所)の管轄となる。

- 明治30年(1897年)11月5日 - 郡役所が廃止され、小樽支庁の管轄となる。

- 明治32年(1899年)10月1日 - 北海道区制の施行により、小樽30町、奥沢村および高島郡色内町、手宮町、稲穂町、手宮裏町、南浜町、北浜町、高島村[一部]の区域をもって小樽区(後の小樽市)が発足し、郡より離脱。

- 明治35年(1902年)4月1日 - 北海道二級町村制の施行により、朝里村、熊碓村、張碓村、銭函村の区域をもって朝里村(二級村)が発足。(1村)

- 明治43年(1910年)3月1日 - 小樽支庁が廃止され、後志支庁の管轄となる。

- 昭和15年(1940年)9月1日 - 朝里村が小樽市に編入。同日小樽郡消滅。北海道庁としては(第二次世界大戦終結前としても)、高島郡とともに最後の郡消滅となった。

脚注

参考文献

- 角川日本地名大辞典 1 北海道

外部リンク

- 北海道記念碑Report:オタルナイ運上屋跡 - ウェイバックマシン(2019年3月30日アーカイブ分)

関連項目

- 消滅した郡の一覧

- 蝦夷管領安東氏

- 松前藩

- 箱館奉行

- 和人地

- 商場(場所)知行制

- 場所請負制

- オムシャ

- 天領

- 北前船

- 北海道におけるニシン漁史

- 北海道の神社の歴史

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 小樽郡 by Wikipedia (Historical)

Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou