Search

ヴェーチェ

ヴェーチェ (ロシア語: вече, ポーランド語: wiec, ウクライナ語: віче, ベラルーシ語: веча, 教会スラヴ語: вѣштє) は、中世スラヴ諸国における民会の一種。ノヴゴロド共和国では、ヴェーチェはゲルマン社会のディングやスイスのランツゲマインデと同様、国内の最高機関として機能した。

語源

ヴェーチェという語は、スラヴ祖語の*větje(評議会、対話)を語源としている。近現代において似た意味で使われている「ソビエト」も、究極的にはスラヴ祖語の*větiti(話す)という動詞の語幹が語源である[1]。なお、サンスクリット語の「ヴェーダ」、ゲルマン諸語の"-vice"(adviceなど)や"wise"(英語、「賢い」の意)、"weten" (低ザクセン語、「知っていること」の意)、"věšt-ica" (スラヴ祖語、「魔女」の意)などインド・ヨーロッパ語族の様々な語と関連させる誤伝があるが、いずれも別に語源を持っている。また意味論的な派生として「会衆」という意味につなげようとする説もあるが、同時代のsvedeniya (ロシア語: сведения)やsvidchennya (ウクライナ語: свідчення) といった「会衆」を意味する語は、いずれも「情報」という意味を根としている。

ルーシ

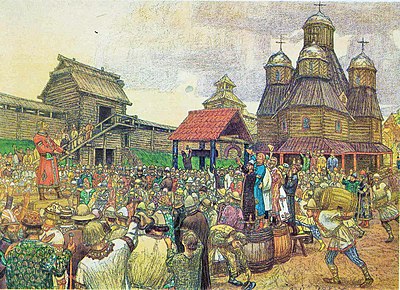

東スラヴ人のヴェーチェは、東欧のルーシ時代以前から存在した部族集会を起源としていると考えられている。東ヨーロッパの年代記に登場する早期のヴェーチェは、997年のベルゴロド公国、1016年の大ノヴゴロド、1068年のキエフにおけるものなどが挙げられる。 ヴェーチェでは、戦争や和平、法の制定、外部からの君主招聘や君主追放などを議論した。キエフでは、聖ソフィア大聖堂の前でヴェーチェが開催された。

ウクライナでは、都市でのヴィーチェ(ヴェーチェ)は単にコミュニティの成員を集めて重要事項を告知し(вiче на вiче)、近いうちの計画を議論する場であった。

ノヴゴロド共和国

ノヴゴロド共和国のヴェーチェは、1478年にモスクワ大公イヴァン3世に征服されるまでは最高位の立法府であり司法機関だった。

1410年、ノヴゴロドのヴェーチェは従来の部族民会からヴェネツィアの公衆集会のような組織に改革され、議会の下のローカル・コモンズとなった。また同時に、上院に当たるソヴェート・ゴースパトも整備され、従来の都市の運営者だったポサードニクやトィシャツキーが参加した。一部の文献は、ヴェーチェに常に出席する代議員のような存在になった人々がヴェーチニクという新たな社会階層を形成したとしているが、より後世ではこうした解釈を疑問視している学者もいる。

ノヴゴロドのソヴェート・ゴースパトは、誰でもヴェーチェの鐘を鳴らすことで招集できることとされていたが、実際にはヴェーチェの招集には複雑な手順を擁した。貴族や商人、市民など都市の全住民はヤロスラフの裁判所もしくは聖ソフィア大聖堂の前に集結した(後者は後に「大主教のヴェーチェ」と呼ばれる)。ヴェーチェ招集を知らせる鐘は、少なくとも共和政とノヴゴロド独立の象徴ではあった。それゆえ、モスクワ大公イヴァン3世はノヴゴロドを併合した際にこの鐘をモスクワへ持ち去ることで、古き伝統の終焉を演出したのである。

ノヴゴロドでは、5つのコンツィ(区画)ごとに別々に民会が開催されていた可能性がある。

大ノヴゴロド以外のノヴゴロド共和国領の都市では、トルジョークにおけるヴェーチェのみが年代記に記録されている。とはいえ、実際にはすべての都市で同様のものが存在したと考えられている。

プスコフ共和国

プスコフ共和国では、1510年にモスクワ大公ヴァシーリー3世に併合されるまでヴェーチェが開催され続けた。開催場所は至聖三者大聖堂の前だった。

ポーランド

ポーランドでは、ヴェーチェはヴィエツ(wiec)もしくはヴィエツェ(wiece)と呼ばれ、ポーランド王国建国以前から存在した。初期には長老や指導者たちの会議として開催され、後に自由人男性全員に開放されて集団全体に関する議論を行った。

ヴィエツには、新たな統治者を選出するという重要な役割があった。伝説では、9世紀にピャスト朝の祖ピャストや、その息子シェモヴィトがヴィエツで選出されたとされる(史実とするなら、後の国王自由選挙の走りであり、アイスランドのアルシングより1世紀も遡る国王選挙の元祖と言える)が、その根拠となる文献はいずれも後世のものであり、それぞれの信頼性について学者間で議論が続いている。選挙権は基本的にエリート層に制限されており、これが後にポーランドを牛耳り、国王に対してさえ強大な権力をふるった大貴族(マグナート)の起源となった。12世紀もしくは13世紀までに、ヴィエツへの参加権も同様に高位の貴族や役人に限られるようになった。1306年および1310年に全国の代表が集まるヴィエツが開催されているが、これは後のポーランド・リトアニア共和国のセイムの起源と言えるだろう。

脚注

注釈

- ^ See the Slavic etymology of the word and the corresponding references in the following entries of the Max Vasmer's Etymological dictionary:

- of the particular word вече/veche (ロシア語),

- of the basic root вѣт- (ロシア語),

- and the possible further Indo-European etymology of this root in the entry

- *wAit- (-th-),

- all of them presented online in the etymological databases of The Tower of Babel project.

参考文献

- Michael C. Paul, "The Iaroslavichi and the Novgorodian Veche: A Case Study on Princely Relations with the Veche," Russian History (2004).

関連項目

- ディング (スカンディナヴィアの民会)

- セイム(ポーランド)、セイマス(リトアニア)、サエイマ(ラトビア)

- ラーダ (ウクライナの民会、のち議会)

- ドゥーマ、ゼムスキー・ソボル (ロシアの議会)

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: ヴェーチェ by Wikipedia (Historical)

Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou