Search

クラウディオ・モンテヴェルディ

クラウディオ・ジョヴァンニ・アントニオ・モンテヴェルディ(Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, 1567年5月15日洗礼 - 1643年11月29日)は、16世紀から17世紀にかけてのイタリアの作曲家、ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者、歌手。

マントヴァ公国の宮廷楽長、ヴェネツィアのサン・マルコ寺院の楽長を歴任し、ヴェネツィア音楽のもっとも華やかな時代の一つを作り上げた。モンテヴェルディの作品はルネサンス音楽からバロック音楽への過渡期にあると位置づけられており、長命もあいまって、その作品はルネサンスとバロックのいずれかあるいは両方に分類される。生前より高い人気を誇り、後世からは音楽の様式に変革をもたらした改革者とみなされている。オペラの最初期の作品の一つである『オルフェオ』を作曲したが、この作品は20・21世紀にも頻繁に演奏される最初期のオペラ作品となっている。

生涯と作品

モンテヴェルディは1567年に北イタリアのクレモナに生まれた。幼少期にはクレモナ大聖堂の楽長であったマルカントニオ・インジェニェーリの下で学ぶ。1582年と83年に最初の出版譜としてモテットと宗教マドリガーレを何曲か出している。1587年には世俗マドリガーレの最初の曲集を出版し、その直後からクレモナの外での職を探し始めた。

1590年に、マントヴァのヴィンチェンツォ1世・ゴンザーガの宮廷にて歌手およびヴィオラ・ダ・ガンバ奏者として仕えはじめ、1602年には宮廷楽長となった。

その後40歳まで主にマドリガーレの作曲に従事し、9巻の曲集を出した。それまでのルネサンス音楽対位法の伝統的なポリフォニーの優れた作曲家として出発したが、より大きな感情の起伏を表現しようということから、新しい対位法の可能性を広げることになる。1605年に出版された第5巻(Quinto Libro)はモンテヴェルディとジョヴァンニ・マリア・アルトゥージとの論争の場となったことで知られる。アルトゥージは最近の作曲様式の「粗っぽさ」や「破格」を攻撃し、特に第4巻のマドリガーレを標的とした(第5巻の「クルーダ・アマリッリ」も含まれる)。これに対しモンテヴェルディは第5巻の序で、音楽演奏を「第一作法」(prima pratica、第一様式、第一技法などの訳もある)、「第二作法」(seconda pratica)の2つの潮流に分けることを提案した。「第一作法」は従来の16世紀的なポリフォニーの理想、すなわち厳格対位法に従い、不協和音への予備を必須とし、各声部が対等であるものを指す。「第二作法」はより自由な対位法を用い、声部の中でソプラノとバスに重点がおかれる。これは中部イタリア生まれのモノディという新しい様式への動きでもあった。第5巻のマドリガーレの多くに器楽による通奏低音が付されていることも、モンテヴェルディが自覚的に導入した新しい流行であった。また第5巻は自覚的な機能的調性の使用の始まりとも見なされている。全体として第8巻までの8巻のマドリガーレ曲集は、ルネサンスのポリフォニー音楽からバロック音楽のモノディ様式への劇的な変遷を写し取るものとなっている。作曲家の死後、1651年に出版されたマドリガーレ曲集第9巻は、恐らく生涯のさまざまな時点で作曲された曲を収録したもので、カンツォネッタなどのより軽いものも含んでいる。

明確な旋律線をもち、聞き取りやすい歌詞、そしてしっかりとした器楽の伴奏を伴うモノディ様式から、オペラへの道はある意味当然の歩みであった。1607年にモンテヴェルディは最初のオペラ作品『オルフェオ』(L'Orfeo)をマントヴァにて初演する。謝肉祭の祝祭としてマントヴァ公の命を受けての作曲であった。

『オルフェオ』の画期的な点はその劇的な力とオーケストレーションであった。オルフェオはおそらく作曲家が各声部への楽器指定をした最初の作品であると考えられており、また初演時の楽器指定が今日にまで伝わっている最初期の大規模作品の一つとなっている。あらすじは真に迫った音楽的表現によって描かれ、旋律は線的で明瞭である。このオペラによりモンテヴェルディは「音楽による劇」(dramma per musica)というまったく新しい音楽の様式を作り上げたと言われる。モンテヴェルディのオペラ作品は、通常「バロック以前」(プレ・バロック)もしくは「初期バロック」と位置づけられているが、サンダーシートなどの効果音が世界で初めて作曲家によって使われたという説もあり、近代オペラの出発点とみなされている。

モンテヴェルディの次の大きな作品は1610年の『聖母マリアの夕べの祈り』(Vespro della Beata Vergine、『聖母マリアの晩課』とも)であった。出版譜に書かれた音楽の規模が非常に大きいために、一回の礼拝ですべて演奏することを目的としていたかどうかについては意見が分かれている。ただし、音楽的には全体の統一性が方々に見られる。

1612年にヴィンチェンツォ公爵が没し、マントヴァ公爵の位をついだフランチェスコは経済難からモンテヴェルディを解雇した。モンテヴェルディは約1年間にわたり、定職を持たずにクレモナで過ごした。

1613年、モンテヴェルディはヴェネツィアのサン・マルコ寺院の楽長に任命され、すぐに前任者ジュリオ・チェザーレ・マルティネンゴの財政的失策によって衰微していた合唱隊および器楽隊を建て直した。聖堂側は1609年のジョヴァンニ・クローチェの死後衰退の一途をたどっていた聖堂の音楽が建て直されたことに安堵したという。

ヴェネツィアにいる間には、マドリガーレ集の第6、7、8巻が出版された。1638年の第8巻(Ottavo Libro)は最大の規模をもち30年間以上に渡って書きためられた曲が収められている。マドリガーレ様式の傑作と広く見なされているいわゆる「戦いと愛のマドリガーレ」(Madrigali dei guerrieri ed amorosi)が含まれ、解放されたエルサレムに材を得た、オーケストラと複合唱による劇的な『タンクレディとクロリンダの闘い』(1624年)も収められている。このような複合唱は、先任者のジョヴァンニ・ガブリエーリなどと同様、サン・マルコ寺院の対面する2つのバルコニーに着想を得て行われたのではないかと推測されている。またこの作品は擦弦楽器のトレモロ(同音の素早い繰り返し)やピッチカート(指による撥弦)を劇的な場面の効果として用いた初期の例としても注目される。またヴェネツィアにできた入場券によって興行する最初のオペラハウスのために多くのオペラ作品を書いた。

晩年のモンテヴェルディは病に伏すことが多かったが、2曲の傑作とされるオペラ、『ウリッセの帰還』(1641年)と『ポッペーアの戴冠』(1642年)を作曲している。後者はローマ皇帝ネロに題材を得た史劇であり、悲劇的な場面や抒情的な場面のみならず、コミカルな場面も含まれ、登場人物の写実的な描写や、従来にくらべ暖かい旋律などにより、モンテヴェルディの最高傑作とも言われる。合唱の役割は縮小し、器楽編成も先の作品より小さい。

晩年までヴェネツィアで非常に大きな音楽的影響力を保ち、その門下からはベネデット・フェラーリ、ピエトロ・フランチェスコ・カヴァッリをはじめ多くのオペラ作曲家が輩出している。またハインリヒ・シュッツは1628年の二度目のヴェネツィア訪問の後、モンテヴェルディから学んだ新しい様式をドイツへ持ち帰り、ドイツ語の音楽へ応用した。

1632年、モンテヴェルディはカトリック教会の司祭に任命された。ヴェネツィアにて没し、サンタ・マリア・グロリオーザ・デイ・フラーリ聖堂に埋葬されている。

作品

モンテヴェルディは少なくとも18曲のオペラを作曲した。そのうち、『オルフェオ』、『ウリッセの帰還』『ポッペーアの戴冠』そして2作目の『アリアンナ』の中のアリア「アリアンナの嘆き」が現存している。

- アリアンナ L'Arianna SV291(アリア「アリアンナの嘆き」Lamento d'Ariannaのみ現存)

- オルフェオ L'Orfeo SV318

- ウリッセの帰還 Il ritorno d'Ulisse in patria SV325

- ポッペーアの戴冠 L'incoronazione di Poppea SV308

他の現存する大規模作品

- タンクレディとクロリンダの闘い Il Combattimento di Tancredi e Clorinda SV153

- 聖母マリアの夕べの祈り Vespro della Beata Vergine SV206

- 音楽の諧謔 Scherzi Musicali (1632年)

- 倫理的・宗教的な森 Selva Morale e Spirituale (1640)

マドリガーレ集

- Madrigali spirituali a quattro voci posti in musica da Claudio Monteverde Cremonese, discepolo del Signor Marc'Antonio Ingegnieri (1583)

- Madrigali a cinque voci di Claudio Monteverde Cremonese discepolo del Sig.r Marc'Antonio Ingegnieri... Libro primo (Venice, 1587)

- Il secondo libro de madrigali a cinque voci di Claudio Monteverde Cremonese discepolo del Sig.r Ingegneri (Venice, 1590)

- Di Claudio Monteverde il terzo libro de madrigali a cinque voci (Venice, 1592)

- Il quatro libro de madrigali a cinque voci di Claudio Monteverdi Maestro della Musica del Ser.mo Sig.r Duca di Mantova (Venice, 1603)

- Il quinto libro de madrigali a cinque voci di Claudio Monteverdi Maestro della Musica del Serenissimo Sig.r Duca di Mantoa, col basso continuo per il Clavicembano, Chittarone, od altro simile istromento; fatto particolarmente per li sei ultimi, per li altri a beneplacito (Venice, 1605)

- Il sesto libro de madrigali a cinque voci, con uno dialogo a sette, con il suo basso continuo per poterli concertare nel clavacembano, et altri stromenti. Di Claudio Monteverde Maestro di Cappella della Sereniss. Sig. di Venetia in S. Marco (Venice, 1614)

- Concerto. Settimo libro di madrigali a 1.2.3.4. sei voci, con altri generi de canti di Claudio Monteverde Maestro di Capella della Serenissima Republica (Venice, 1619)

- Madrigali guerrieri, et amorosi con alcuni opuscoli in genere rappresentativo, che saranno per brevi Episodij fra i canti senza gesto. Libro ottavo di Claudio Monteverde Maestro di Capella della Serenissima Republica di Venetia (Venice, 1638)

- Madrigali e canzonette a due e tre voci del signor Claudio Monteverde già Maestro di Cappella della Serenissima Republica di enetia... Libro nono (Venice, 1651)

音サンプル

脚注

外部リンク

- CPDL のモンテヴェルディのページ

- Werner Icking Music Archiveのモンテヴェルディのページ

- Claudio Monteverdiの楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: クラウディオ・モンテヴェルディ by Wikipedia (Historical)

ポッペーアの戴冠

『ポッペーアの戴冠』(ポッペーアのたいかん、L'Incoronazione di Poppea)は、モンテヴェルディが作曲したオペラ・セリア。『ポッペアの戴冠』とも言う。

台本

ジョヴァンニ・フランチェスコ・ブセネッロの台本による。古代ローマ帝国の皇帝ネローネ(ネロ)が、周囲の反対者を排除して、寵愛するポッペーア(ポッパエア・サビナ)を皇后とする物語。1642年にヴェネツィアで初演された。

現存する筆写者不明のナポリ稿、ヴェネツィア稿の2種類の手稿本には、歌と低音部しか書かれていない。そのためこの作品は、演奏者によって楽器・演奏が様々に異なっている。

登場人物

- ネローネ(ソプラノカストラート、現在では女性のソプラノ或いはメゾソプラノかテノールで歌われる):ローマ皇帝。

- ポッペーア(ソプラノ):オットーネ将軍の妻。ネローネと結婚し皇后となる。

- オットーネ(メゾソプラノカストラート、現代ではカウンターテノールで歌われる):ポッペーアの夫。後に皇帝となるオト。

- オッターヴィア(メゾソプラノ):ネローネの皇后オクタウィア。

- セネカ(バス):哲学者でネローネの補佐役

- ドゥルジッラ(ソプラノ):宮殿内侍女。オットーネを愛している。

- アルナルタ(男声あるいは女性のコントラルトまたはテノール):ポッペーアの乳母

- ルカーノ(テノール):ネローネの友人で詩人

- フォルトゥーナ(ソプラノ):幸運の擬人化

- ヴィルトゥ(ソプラノ):美徳の擬人化

- アモーレ(ボーイソプラノ):愛の神キューピッド

- 第1の兵士、第2の兵士(テノール)

- 乳母(コントラルト):オッターヴィアの乳母

- パッラーデ(ソプラノ):知恵の神

- メルクーリオ(バス):伝令神

- リベルト(テノール):解放奴隷

- ヴァレット(ソプラノ):オッターヴィアの小姓

- ダミジェッラ(ソプラノ):オッターヴィアの侍女

- リットーレ(バス):警士

- ヴェネレ(ソプラノ):ヴィーナス

すじがき

プロローグ

幸運、美徳のどちらが偉大か争っているところに愛の神が割って入り、自分より偉大な神はいない、私が少し動くと世の中が変わるのだという。

第1幕

オットーネが戦地から家に帰ってくると、皇帝ネローネの兵がいる。そこで妻の浮気に気付く。

一方、オッターヴィアも夫の浮気に悩まされている。セネカは彼女を慰め、皇帝には浮気をやめるようにと忠告する。

ネローネは離婚して、ポッペーアを皇后にするとポッペーアに告げる。ポッペーアは喜んで邪魔なセネカを消すためにある事ない事をネローネに言う。

第2幕

兵が自害の命令をセネカに伝える。セネカは家族や友人に引き止められるが、命令に従って風呂桶の中で手首を切って静かに死ぬ。

オッターヴィアはオットーネを脅してポッペーア殺害を命じる。オットーネはドルジッラから服を借りて女装し、昼寝中のポッペアを殺そうとする。しかし、愛の神がポッペーアを目覚めさせて事無きを得る。気付かれたオットーネは逃げ去る。アルナルタはオットーネをドルジッラと間違え、ドルジッラが殺そうとしたと告発する。

第3幕

ポッペーア殺害未遂の罪で皇帝の前に引かれたドルジッラは、愛するオットーネのために自分がやったと言う。そこにオットーネがかけ付け、自分が真犯人であること、オッターヴィアに命じられたことを皇帝に言う。ネローネは離縁の口実を得て喜び、死一等減じてオットーネを国外追放に処する。ドルジッラは同行を願い出、ネローネはこれを許し、彼女を徳婦と讃える。オッターヴィアは離縁され、小舟で流されて追放される。

めでたくポッペアは新皇后となり、臣下たちや神々の祝福を受ける。

オーケストレーション

- Hugo Goldschmidt (Leipzig, 1904 in Studien zur Geschichte der Italienischen Oper im 17. Jahrhundert)

- Vincent d’Indy (Paris, 1908)

- Gian Francesco Malipiero (Wien, 1931; in Claudio Monteverdi: Tutte le opere)

- Ernst Krenek (Wien, 1935)

- Giacomo Benvenuti (Mailand, 1937)

- Giorgio Federico Ghedini (Mailand, 1953)

- Hans Redlich (Kassel, 1958)

- Walter Goehr (Wien und London, 1960)

- Raymond Leppard (London, 1966)

- Alan Curtis (London, 1989)

- René Jacobs (Köln, 1990); Versuch einer Urfassung („Versione originale“); unter Verwendung der Ausgabe Malipiero 1931 als Grundgerüst, im Auftrag des WDR

参考文献

- Carter, Tim (2002). Monteverdi's Musical Theatre. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-09676-3.

- Neef, Sigrid (ed.) (2000). Opera: Composers, Works, Performers (English edition). Cologne: Könemann. ISBN 3-8290-3571-3.

- Ringer, Mark (2006). Opera's First Master: The Musical Dramas of Claudio Monteverdi. Newark N.J.: Amadeus Press. ISBN 1-57467-110-3.

- Robinson, Michael F. (1972). Opera before Mozart. London: Hutchinson & Co. ISBN 0-09-080421-X.

- Rosand, Ellen (1991). Opera in Seventeenth-Century Venice: the Creation of a Genre. Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-25426-0. Retrieved 13 November 2009.

- Rosand, Ellen (2007). Monteverdi's Last Operas: a Venetian trilogy. Los Angeles: University of California Press. ISBN 0-520-24934-8.

- Schneider, Magnus Tessing (November 2012). "Seeing the Empress Again: On Doubling in L'incoronazione di Poppea". Cambridge Opera Journal, Vol. 24, No. 3, pp. 249–91. (subscription required)

- Whenham, John (2004). "Perspectives on the Chronology of the First Decade of Public Opera at Venice". Il saggiatore musicale, No. 11, pp. 253–302.

- Ziosi, Roberto (1997). "I libretti di Ascanio Pio di Savoia: Un esempio di teatro musicale a Ferrara nella prima metà del seicento, in Musica in torneo nell'Italia del seicento, ed. Paolo Fabbri. Lucca: Libreria musicale italiana. ISBN 88-7096-194-X.

- Hermann Kretzschmar: Monteverdi’s „Incoronazione di Poppea“. In: Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft, Band 10 (1894), Heft 4, S. 483–530 (Digitalisat)

- Hans Renner: Oper Operette Musical. Ein Führer durch das Musiktheater unserer Zeit. München 1969, S. 26–28

- Tim Carter: Re-Reading Poppaea: Some Thoughts on Music and Meaning in Monteverdi’s Last Opera. In: Journal of the Royal Musical Association 122 (1997) S. 173–204.

- Stephan Saecker: Monteverdis „Die Krönung der Poppea“: Der triumphierende Amor. In: DIE TONKUNST online, Ausgabe 0609, 1. September 2006 (Archiv)

- Barbara Zuber: Offene und verdeckte Wahrheiten. Zu Monteverdis Oper „L’incoronazione di Poppea. In: Hanspeter Krellmann/Jürgen Schläder (Hrsg.): Der moderne Komponist baut auf der Wahrheit. Opern des Barock von Monteverdi bis Mozart. Metzler, Stuttgart 2003, ISBN 3-476-01946-2, S. 69–78

- R. Fath: Reclams Opernführer. Stuttgart 1999 (36. Auflage), S. 19–23

- J. Jansen: Schnellkurs: Oper. Köln 2002, S. 15–21

- E. Schmierer (Hrsg.): Lexikon der Oper. Band 1 A – Le, Laaber 2002, S. 717–720

関連文献

- Arnold, Denis & Fortune, Nigel (eds) (1968). The Monteverdi Companion. London: Faber & Faber.

- Chew, Geoffrey (2007). Macy, Laura, ed. "Oxford Music Online". "Monteverdi, Claudio: Works from the Venetian years". (subscription required)

- Chew, Geoffrey (2007). Macy, Laura, ed. "Oxford Music Online". "Monteverdi, Claudio: Tonal language". (subscription required)

- Sadie, Stanley (ed.) (2004). The Illustrated Encyclopedia of Opera. London: Flame Tree Publishing. ISBN 1-84451-026-3.

録音

- 1974 : Nikolaus Harnoncourt, Concentus Musicus Wien, première interprétation à procéder d'une approche musicologique novatrice et cohérente (couronnée lors de sa parution par plusieurs prix du disque) : utilisation d'instruments anciens (ou copies d'anciens), effectif réduit (vingt-et-un musiciens), Helen Donath (Poppée), Elisabeth Söderström (Néron), Cathy Berberian (Octavie), Paul Esswood (Othon), Rotraud Hansmann (Drusilla), Giancarlo Luccardi (Sénèque), (Teldec).

- 1990 : René Jacobs, Concerto Vocale, Danielle Borst (Poppée), Guillemette Laurens (Néron), Jennifer Larmore (Octavie), Axel Köhler (Othon), Michael Schopper (Sénèque), Lena Lootens (Drusilla), Christoph Homberger (Arnalta), Martina Bovet (L'Amour), (Harmonia Mundi).

- 1993 : John Eliot Gardiner, The English Baroque Soloists, Sylvia McNair (Poppée), Dana Hanchard (Néron), Anne Sofie von Otter (Ottavia), Michael Chance (Othon)3.

録画

- 1979 : Nikolaus Harnoncourt, Jean-Pierre Ponnelle à l'Opéra de Zurich, Rachel Yakar (Poppée), Eric Tappy (Néron), Trudeliese Schmidt,(Octavie), Paul Esswood (Othon), Matti Salminen (Sénèque), Janet Perry (Drusilla), (Decca). Réédité en DVD par Deutsche Grammophon en 2006. Prise de son: Opernhaus Zürich, 15-23 juin 1978, prise de vue : filmé aux studios Wien-Film, 2-30 janvier 1979.

- 1999 : Marc Minkowski, Les Musiciens du Louvre, Klaus Michael Grüber festival d'Aix-en-Provence, Mireille Delunsch (Poppée), Anne-Sofie von Otter (Néron), Lorraine Hunt (Octavie), Anna Larsson (Othon), Denis Sedov (Sénèque), Nicole Heaston (Drusilla), Maria José Trullo (la nourrice), Jean-Paul Fouchécourt, (Arnalta), (Arte).

- 2009 : Harry Bickett, orchestre baroque du grand théâtre du Liceu, mise en scène de David Alden. Miah Persson (Poppée), Sarah Connolly (Néron), Jordi Domenech (Othon), Franz-Josef Selig (Sénèque), Maïté Beaumont (Octavie), Ruth Rosique (Drusilla), Dominique Visse (Arnalta, la nourrice), Guy de Mey (Lucano). Édité chez Opus Arte en 2012. Filmé par Xavi Bové, en février 2009, au grand théâtre du Liceu.

脚注

外部リンク

- ポッペアの戴冠(ベーレンライター版)

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: ポッペーアの戴冠 by Wikipedia (Historical)

ハンス・ヴェルナー・ヘンツェ

ハンス・ヴェルナー・ヘンツェ(Hans Werner Henze, 1926年7月1日 - 2012年10月27日)は、ドイツの作曲家。

経歴と作風

1926年、現在のノルトライン=ヴェストファーレン州ギュータースローで生まれた。12歳から作曲を始めた。

ハイデルベルクの音楽大学で教会音楽を勉強する前からオペラ劇場で伴奏ピアニストを勤める。交響曲第1番で頭角を現し、シュトックハウゼンと並んでドイツでもっとも才能のある若手に列される。以後、多数の芸術賞や音楽賞・名誉博士号などを取得してきた。

一時はケルン音楽大学で客員教授として現代音楽劇なども教えていた。ヘンツェは同性愛者であり、また、ノーノと同じく左翼思想の影響を強く受けている。新左翼の活動に接近した時期もあるため、政治的な音楽も作品リストにある。1953年に同性愛に対して不寛容であったドイツから中央イタリアのモンテプルチャーノへ移住している。

初期には十二音技法などを使った作品があるが、後に伝統的な様式と革新的な様式を折衷し、作品は無調であるが古典的なメロディー、リズム・オスティナートなどが常に見られる。10曲の交響曲の他、「イギリスの猫」や「若い恋人たちへのエレジー」、「バッカスの巫女」など数多くのオペラ作品を作曲している。作品はその他協奏曲や合唱曲・吹奏楽など規模の大きい編成のものが多く小編成の室内楽は少ない。

高齢のためオペラの創作は引退する予定だったが、その後もオペラの委嘱は絶えなかった。長年、全作品はショット社から出版されていたが、著作権の関係でトラブルが生じた後はチェスター社から新作が出版された。

2011年にドイツ音楽作家賞生涯功労賞を受賞した。

2012年10月27日、ザクセン州ドレスデンの病院で死去。86歳没。

作品

歌劇

- Das Wundertheater "不思議な劇場" (1948, UA 1949)

- Boulevard Solitude "孤独大通り" (1951, UA 1952)

- Ein Landarzt "村医者". ラジオオペラ (1951/94; Bühnenversion 1964, UA 1965)

- Das Ende einer Welt "この世の終わり". ラジオオペラ (1953/93; Bühnenversion 1964, UA 1965)

- König Hirsch "鹿の王" (1952–55, UA 1956; bearbeitet 1962 als Il re cervo oder Die Irrfahrten der Wahrheit, UA 1963)

- Der Prinz von Homburg "公子ホムブルク" (1958, UA 1960; neu orchestriert 1991)

- Elegie für junge Liebende "若い恋人たちへのエレジー" (1959–61, UA 1961; überarbeitet 1987)

- The Bassarids - Die Bassariden "バッカスの巫女" (1964–65, UA 1966)

- Der junge Lord "若き貴族" (1964, UA 1965)

- Moralities (1967, UA 1968; bearbeitet 1970)

- Der langwierige Weg in die Wohnung der Natascha Ungeheuer "ナターシャ・ウンゲホイエルの家へのけわしい道のり" (1971)

- La Cubana, oder Ein Leben für die Kunst (1973, UA 1974; Kammerversion La piccola Cubana 1990-91)

- We Come to the River (Wir erreichen den Fluss) (1974-76, UA 1976)

- Pollicino "ポッリチーノ;おやゆびこぞう" (1979–80, UA 1980)

- Il ritorno d'Ulisse in patria "ユリシーズの帰還" [von Claudio Monteverdi (freie Rekonstruktion von HWH)] (1981)

- The English Cat (Die englische Katze) "イギリスの猫" (1980-83, UA 1983; bearbeitet 1990)

- Das verratene Meer "裏切られた海" (1986–89, UA 1990), Libretto von Hans-Ulrich Treichel 2. Fassung (2003, UA 2003); 3. Fassung (2005, UA 2006) 原作:三島由紀夫 「午後の曳航」

- Il re Teodoro in Venezia "ベネチアのテオドロ王" (nach Giovanni Paisiello) (1991–92, UA 1992), unter Mitarbeit von David Graham

- Venus und Adonis "ヴィーナスとアドニス" (1993–95, UA 1997), Libretto von Hans-Ulrich Treichel

- L'Upupa und der Triumph der Sohnesliebe "ヤツガシラと息子の愛の勝利" (2000-03, UA 2003)

バレエ

- バレエ変奏曲 (1949)

- Jack Pudding (1949: zurückgezogen, eingearbeitet in Le disperazioni del Signor Pulcinella)

- Das Vokaltuch der Kammersängerin Rosa Silber (1950)

- Le Tombeau d'Orphée (1950, zurückgezogen)

- ラビリントス (1951)

- Der Idiot (1952/90)

- Pas d'action (1952, zurückgezogen, eingearbeitet in Tancredi)

- マラソン (1956)

- Undine "ウンディーネ" (1956–57)

- L'usignolo dell'imperatore (1959)

- タンクレーディ (1964)

- オルフェウス (1978)

- Le disperazioni del Signor Pulcinella (1992–95)

- Le fils de l'air (L'enfant changé en jeune homme) (1995–96)

交響曲

- 交響曲第1番 (1947)

- 交響曲第2番 (1949)

- 交響曲第3番 (1950)

- 交響曲第4番 (1955)

- 交響曲第5番 (1962)

- 交響曲第6番 (1971)

- 交響曲第7番 (1984)

- 交響曲第8番 (1993)

- 交響曲第9番 (1997)

- 交響曲第10番 (2000)

管弦楽曲

- 交響的侵略〜マラトンの墓の上で〜(2001)

吹奏楽曲

- ラグタイムとハバネラ(1975/1982)

- 元々は金管合奏のための曲であったが、弟子のマルセル・ヴェングラーが吹奏楽のために編曲した。

協奏的作品

- ヴァイオリン協奏曲第1番 (1947)

- ピアノ協奏曲第1番 (1950)

- 二重協奏曲 (1966)

- ピアノ協奏曲第2番 (1967)

- ヴァイオリン協奏曲第2番 (1971)

- ピアノ協奏曲「トリスタン」 (1973) (ピアノとテープと管弦楽のための)

- 3つの宗教的コンチェルト Tpと器楽アンサンブルのための (1992) (サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ委嘱作品 No.16)

- レクイエム (1993) (ピアノとトランペット、室内オーケストラのための)

- ヴァイオリン協奏曲第3番 (1996) 「ファウスト博士からの3つのポートレイト」

室内楽曲

- ヴァイオリンソナタ (1946)

- 弦楽四重奏曲第1番 (1947)

- 弦楽四重奏曲第2番 (1952)

- 木管五重奏曲 (1952)

- 刑務所の歌 (1971)

- 弦楽四重奏曲第3番 (1976)

- 弦楽四重奏曲第4番 (1976)

- 弦楽四重奏曲第5番 (1977)

- ヴィオラソナタ (1979)

- ピアノ五重奏曲 (1991)

器楽曲

- ピアノソナタ (1959)

- 無伴奏ヴァイオリンソナタ (1977)

- カプリッチョ (1976)

- エピタフ (1977)

- ソナチネ (1974) (トランペットのための)

- 王宮の冬の音楽第1番 (1976)

- 王宮の冬の音楽第2番 (1979)

その他の作品

- ナターシャ・ウンゲホイエルの家への険しい道のり (1971)

- リヒャルト・ワーグナー作ヴェーゼンドンク歌曲集 の伴奏の室内オーケストラ向けのオーケストレーション (1976)

出典

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: ハンス・ヴェルナー・ヘンツェ by Wikipedia (Historical)

ルカ・フランチェスコーニ

ルカ・フランチェスコーニ(Luca Francesconi、 1956年 - )は、イタリアの現代音楽の作曲家。現在はスウェーデンで教鞭を取る。

略歴

1996年に山口県に来日した時の自叙では「電子オルガンの伴奏屋からプロのジャズピアニストに転向し、ジャズのフュージョン化に疑問を感じてクラシックの音楽の勉強を一からやり直した」あとで、前衛音楽への道に入った。後にルチアーノ・ベリオの有力アシスタントとして勤務し、アツィオ・コルギ、カールハインツ・シュトックハウゼン他に師事。アゴン・アクスティカ・インフォマティカ・ムジカを創設し、テクノロジーと音楽との関係を探索。その努力は声楽とエレクトロニクスを使った作品「エティモ」に顕著である。

ドイツのダルムシュタットでクラーニヒシュタイン音楽賞を作曲部門で受賞し、1994年にジーメンス音楽賞若手対象奨励賞とイタリア賞を受賞して評価が確定する。早期に国外で仕事をした結果、当然母国よりも海外の支持が上回り、現在も多くの委嘱に答えている。2002年度には、2度目のイタリア賞を受賞する。

セリエルという楽語で表現するのを避けているが、彼の音楽も全ての素材がさまざまな比率の中で蠢く正嫡の現代音楽である。ヴァイオリンソロのための「デュオロン」では、冒頭に提示した音数と休符数の比率が徐々に楽曲を侵食する。しかし、クラシック音楽以外の音楽に詳しかったためか、彼の音楽は時として現代音楽のおとなしさを打破するほどの苛烈なパワーとスピードに満ちており、これは現在の作風にもいえることである。近年は視覚的要素を伴う大作の発表が多い。

主要作品

- I Quartetto, per strings, 1977

- Passacaglia per grande orchestra, 1982

- Concertante per guitar and ensemble,Tanglewood 1982

- Viaggiatore insonne per soprano and cinque strumenti (text by Sandro Penna), 1983

- Notte per mezzosoprano and 19 instruments (text by Sandro Penna), 1983–1984

- Suite 1984 per orchestra, African percussionists and jazz quintet with the Orchestra of the Ente Lirico di Cagliari, the Franco D'Andrea's band and Africa Djolé from Ivory Coast, directed by the composer, 1984

- Finta-di-nulla per soprano and 19 instruments (text by Umberto Fiori), 1985

- Onda sonante for 8 instruments, 1985

- Vertige per string orchestra, 1985

- Da capo for 9 instruments, 1985–1986

- Encore/Da capo for 9 instruments, 1985–1995

- Impulse II per clarinet, violin e piano, 1985, 1995

- Al di là dell'oceano famoso, per 8 solo mixed voices, Netherland Radio Chamber Choir, 1985

- Secondo quartetto (Mondriaan Quartet)

- Tracce, per flute, 1985-1987

- Plot in fiction per bassoon, English horn and 11 instruments, 1986

- Respiro per trombone solo, 1987

- Trama per saxophone and orchestra, 1987

- Mambo, per pianoforte solo, 1987

- Attesa per reed quartet, 1988

- La voce, folk song per soprano and 13 instruments (text by Umberto Fiori), 1988

- Aeuia per baritono and 11 instruments (based on a text by di Jacopone da Todi), 1989

- Les barricades mystérieuses per flauto and orchestra, 1989

- Piccola trama per saxophone and 8 instruments, 1989

- Richiami II - 1° study on memory, 1989–1992

- Memoria per orchestra, 1990

- Secondo Concerto for bassoon and chamber orchestra, 1991

- Mittel per five moving bands, 1991

- Riti neurali, 3° study on memory per violin e 8 instruments, 1991

- Islands concerto per piano and chamber orchestra, 1992

- Miniature per 16 instruments, 1992

- Voci per soprano, violin and magnetic tape (text by Umberto Fiori), 1992

- Aria per wind octet, 1993

- Plot II per saxophone and 15 instruments, 1993

- Risonanze d'Orfeo, suite per wind orchestra from'Orfeo di Claudio Monteverdi, 1993

- Trama II per clarinet, orchestra and live electronics, 1993

- Terzo quartetto "Mirrors" per strings, Arditti Quartet, De Singel Antwerpen, 1994

- Ballata del rovescio del mondo, radio-opera on texts by Umberto Fiori, 1994

- Etymo per soprano, chamber orchestra andlive electronic, from Charles Baudelaire, commission by IRCAM per soprano, Ensemble InterContemporain, conductor Pascal Rophé, soprano Luisa Castellani, Klangregie by the composer,1994

- A fuoco - 4° study on memory per guitar and ensemble, 1995

- Animus per trombone and live electronics, 1995–1996

- Inquieta limina. Un omaggio a Berio per ensemble with accordion, 1996

- Venti Radio-Lied, radiofilms, texts by Umberto Fiori, with Moni Ovadia e Phillis Blanford1996–1997

- Sirene/Gespenster, Heathen Oratorio per female quire in four cantorie, brasses, percussions and electronics, 1996–1997

- Striaz, video-opera per 4 female quires and electronic, production Mittelfest/Video: Studio Azzurro, 1996

- Ballata, opera, 1996–1999, text by Umberto Fiori from The Rhyme of an Ancient Mariner by Samuel Taylor Coleridge, commission by Théâtre de la Monnaie di Bruxelles, conductor Kazushi Ono per la stage director Achim Freyer

- Respondit, due madrigals by Carlo Gesualdo transcripted and revised per 5 instruments with an electronic spacing, 1997

- Lips, Eyes Bang, per actress/singer, 12 instruments, audio e video in real time, Amsterdam, Nieuw Ensemble, AGON, Studio Azzurro, STEIM, voice Phyllis Blandford, 1998.

- Memoria II per orchestra, 1998

- Wanderer per great orchestra, January 2000 Teatro alla Scala, Milano conductor Riccardo Muti, Filarmonica della Scala

- Cobalt, Scarlet. Two Colours of Dawn per grande orchestra, 1999–2000

- Terre del Rimorso, (finished in 2001), commissione d'État francese per soli, coro e orchestra, per il Festival di Strasburgo, 6 ottobre 2001, SWR Symphonie Orchester e Vokalensemble Stuttgart, direttore Péter Eötvös, 2000-2001

- Aria Novella, per double quartet, Parigi, Ensemble Itinéraire, 2001

- Let me Bleed, Requiem per Carlo Giuliani per mixed quire a cappella, on texts by Attilio Bertolucci, 2001 Swedish Radio Choir, SWR Vokalensemble Stuttgart, RSO Stuttgart, Eötvös

- Buffa opera texts by Stefano Benni, singer and actor Antonio Albanese, 2002

- Controcanto, ensemble of 10 to 25 instruments, world premiere in Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, Ensemble Ictus, conductor Georges-Elie Octors, 2003

- Cello concerto "Rest" Quartetto d'archi di Torino, Ensemble Intercontemporain, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Pierre Boulez, Roberto Abbado

- Gesualdo Considered as a Murderer, opera, libretto by Vittorio Sermonti, 2004

- Quarto Quartetto I voli di Niccolò, string quartet, commission by Paganiniana 2004, Genova, to Cesare Mazzonis, Arditti Quartet, 2004

- Kubrick's Bone, per cimbalom and ensemble, 2005

- Accordo reed quintet, Calefax, 2005

- Body Electric, per violino and guitar rig e doppio ensemble, Amsterdam, Muziekgebouw, Orkest de Volharding e Doelen Ensemble, conductor Jussi Jaatinen, soloist Irvine Arditti, 2006

- Sea Shell per great chorus, on a text by Alceo (translated by Salvatore Quasimodo). Swedish Radio Choir, Stoccolma, 2006

- Da capo II, per 8 instruments, Settimane Musicali di Stresa, Ensemble Bit20, conductor J. Stockhammer, 2007

- Animus II, per viola e live electronics, Parigi, Ircam Espace de projection, Festival Agora, soloist Garth Knox, commission by Françoise e Jean-Philippe 2007

- Strade parallele, for 6 instruments, electronic and video on a text by Norberto Bobbio, Roma, Auditorium Parco della Musica, Ensemble Alter Ego, 2007

- Hard Pace; per tromba e orchestra, Roma, Auditorium, Orchestra of Santa Cecilia Academy, soloist Håkan Hardenberger, conductor Antonio Pappano, 2007

- Fresco, per cinque bande in movimento, 2007

- Unexpected End of Formula, per violoncello, ensemble and elettronica, Koln, WDR FunkHaus, musikFabrik conductor Christian Eggen, soloist DirkWietheger, ZKM live-elektronik, 2008

- Animus III, per tuba e live electronics, Colonia WDR FunkHaus, soloist Melvyn Poore, ZKM Live-Elektronik, 2008

- Sirènes, per coro misto in five groups, orchestra and electronic, commission by Ircam-Centre Pompidou, 2009

- Time, Real and Imaginary, Commande d'État francese per mezzosoprano and four instruments on a text by Samuel Taylor Coleridge, 2009

- Attraverso, per soprano and ensemble, Monteverdi celebrations, commission by Music Across Festival of Regione Lombardia and Teatro Ponchielli of Cremona, 2009

- Jeu de Musica, per ensemble, Strasbourg, Festival Musica, 2010

- Quartett, opera, libretto iwritten in English by the composer, from the pièce by Heiner Müller, commission by Teatro alla Scala, stage direction by La Fura dels Baus, conductor Susanna Mälkki, 2011

- Terra, opera-oratorio, libretto by Valeria Parrella, opening of the celebrations for the 150th anniversary of the Italian Republic, Naples, Teatro San Carlo, stage director Jean Kalman, conductor Jonathan Webb, 2011

- Herzstück, based on a text by Heiner Müller, commission by Neue Vocalsolisten for the Eclat Festival, 2012

- Atopia, oratorio based on text by Piero della Francesca and Calderón della Barca, Madrid, 2012

- Piano Concerto, per pianoforte and orchestra, with Nicolas Hodges, Oporto 2013

- Duende, The Dark Notes, con Leila Josefowicz, coproduction of Swedish Radio, RAI, BBC Proms, 2014

- Dentro non ha tempo, for large orchestra, in memoriam of Luciana Pestalozza, commission by Teatro alla Scala, conductor Esa-Pekka Salonen, 2014

- Vertical Invader, concerto grosso for reed quintet and orchestra, Calefax Reed Quintet, Radio Filharmonisch Orkest and Concertgebouw di Amsterdam, Radio Filharmonisch Orkest conducted by Osmo Vänskä, 2015.

- Bread, Water and Salt, Orchestra and Chorus of the Accademia Nazionale di Santa Cecilia, conductor Antonio Pappano, soprano Pumeza Matshikiza

参考文献

- Giancarlo Francesconi, by E. Tadini, Milano, Salone Annunciata, 1959

- Sergio Badino, Conversazione con Carlo Chendi. Da Pepito alla Disney e oltre: cinquant'anni di fumetto vissuti da protagonista, Tenué 2006

- Ricciarda Belgiojoso, "Note d'autore. A tu per tu con i compositori d'oggi", Postmedia Books, 2013

- Guido Barbieri, Francesconi, Luca, Enciclopedia Italiana Treccani - Appendix VII (2007)

- Luca Francesconi, Les Esprits libres, in VV. AA. La loi musicale – Ce que la lecture de l'histoire nous (dés)apprend, edited by D. Cohen Levinas, Paris, L'Harmattan, 2000

- Christopher Thomas, Metier, msvcd 92018, http://www.divineartrecords.com

- Andrew Clements, Gesualdo Considered as a Murder, The Guardian, Friday 11 June 2004

- Quartett - interview to Luca Francesconi, Teatro alla Scala, Season 2010/2011

- Alexander Destuet, Quartett de Luca Francesconi: la Fura dels Baus ataca otra vez, La Vanguardia July 3, 2015

- Franco Fayenz, Si chiude la ribalta della Scala per Quartett, antologia di soluzioni geniali, Il Sole 24 ore, May 8, 2011

- Silva Menetto, Alla Biennale protagonisti il Don Giovanni a Venezia e giovani ensemble da tutta Europa, Il Sole 24 ore, September 30, 2010

- Giuseppina Manin, La musica è finita, Corriere della sera, September 16, 2008

- Giuseppina Manin, Le mie note sospese per Luciana Abbado, Corriere della Sera, June 12, 2014

- Luca Francesconi, Il sacrificio dei musicisti italiani, Milano, 2005

- Andrew Clements, Prom 13: BBCSO/Mälkki/Josefowicz review – committed and astoundingly vivid, The Guardian, July 28, 2015

- Marie-Aude Roux, Ballata, drame syncretique de Francesconi, Le Monde, November 14, 2002

- Luca Francesconi, Cerca e ricerca, Milan 1994 外部リンク1and 外部リンク2

- Massimiliano Viel, Incontro con Luca Francesconi: Il calcolo e l'intuizione. L'elettronica come sfida, in Sonus, Materiali per la musica contemporanea, issue n.11, December 1993

外部リンク

- 公式HP

- リコルディ

- AGON

- MySpace

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: ルカ・フランチェスコーニ by Wikipedia (Historical)

ルネサンス音楽の作曲家一覧

ルネサンス音楽の作曲家一覧(ルネサンスおんがくのさっきょくかいちらん)は、生誕1400年~1600年頃であるクラシック音楽の作曲家の一覧で、国別、生年の順、生年が同じなら没年の順である。

他の時期のクラシック音楽の作曲家については、クラシック音楽の作曲家一覧から参照されたい。

- 関連項目

- 中世西洋音楽の作曲家一覧

- バロック音楽の作曲家一覧

- クラシック音楽の作曲家一覧

フランドル

初期フランドル楽派(ブルゴーニュ楽派)

- ギヨーム・デュファイ (Guillaume Dufay, 1397年頃 - 1474年)

- ジル・バンショワ (Gilles de Binchois, 1400年頃 - 1460年)

- ヨハネス・レジス (Johannes Regis, 1425年頃 - 1496年頃)

- ヨハネス・オケゲム (Johannes Ockeghem, 1414年頃 - 1497年)

- アントワーヌ・ビュノワ (Antoine Busnoys, 1430年頃 - 1492年)

フランドル楽派

- ヨハネス・マルティーニ (Johannes Martini, 1440年頃 - 1497年/1498年)

- エーヌ・ヴァン・ギゼゲム (Hayne van Ghizeghem, 1445年頃 - 1472年以降?)

- アレクサンダー・アグリコラ (Alexander Agricola, 1445年/1446年 - 1506年)

- ガスパル・ファン・ヴェールベケ (Gaspar van Weerbeke, 1445年頃 - 1516年以降)

- ジョスカン・デ・プレ (Josquin Des Pres, 1450年 - 1521年)

- ハインリヒ・イザーク (Heinrich Isaac, 1450年頃 - 1517年)

- ヤーコプ・オブレヒト (Jacob Obrecht, 1457年頃 - 1505年)

- ジャック・バルビロー (Jacobus Barbireau, 1455年 - 1491年)

- アントワーヌ・ブリュメル (Antoine Brumel, 1460年頃 - 1515年以降?)

- ピエール・ド=ラ=リュー (Pierre de La Rue, 1460年頃 - 1518年)

- ジャン・リシャフォール (Jean Richafort, 1480年頃 - 1547年頃)

- トーマス・クレキヨン (Thomas Crecquillon, 1490年頃 - 1557年?)

- アドリアン・ヴィラールト (Adrian Willaert, 1490年頃 - 1562年)

- ニコラ・ゴンベール (Nicolas Gombert, 1495年頃 - 1560年頃)

- ティールマン・スザート(Tylman Susato,1500年頃 - 1562年頃)

- クレメンス・ノン・パパ (Clemens non Papa (Jacques Clément), 1510年頃 - 1555年頃)

- チプリアーノ・デ・ローレ (Cypriano de Rore, 1515年頃 - 1565年)

- フィリップ・デ・モンテ (Philippe de Monte, 1521年 - 1603年)

- ヤコブス・ファート (Jacobus Vaet, 1529年頃 - 1567年)

- オルランド・ディ・ラッソ (Orlando di Lasso, 1532年 - 1594年)

- ジャケス・デ・ヴェルト (Giaches de Wert, 1535年 - 1596年)

- ヤコブ・ルニャール (Jakob Regnart, 1540年代前半 - 1599年)

- ジョヴァンニ・デ・マック (Giovanni de Macque / Jean de Macque, 1549年前後 - 1614年)

- シモン・ロエ (Simon Lohet / Simon Loxhay, 1550年以前 - 1611年)

- ヤン・ピーテルスゾーン・スウェーリンク (Jan Pieterszoon Sweelinck, 1562年 - 1621年)

フランス王国

- ロイゼ・コンペール (Loyset Compère, 1445年 - 1518年)

- フィリップ・ヴェルドロ (Philippe Verdelot, 1475年 - 1552年以前)

- クレマン・ジャヌカン (Clément Janequin, 1485年頃 - 1558年)

- ピエール・サンドラン (Pierre Sandrin, 1490年頃 - 1561年以降)

- ニノ・ル・プチ (Ninot le Petit, 16世紀初頭に活躍)

- ルイ・ブルジョワ (Loys Bourgeois, 1510年頃? - 1559年(1559年以降?))

- ピエール・ド・マンシクール (Pierre de Manchicourt, 1510年頃 - 1564年)

- ジャック・アルカデルト (Jacques Arcadelt, 1505年? - 1568年)

- クロード・グディメル (Claude Goudimel, 1510年頃 - 1572年)

- ピエール・セルトン (Pierre Certon, 1510年頃 - 1572年)

- クロード・ルジュヌ (Claude Le Jeune, 1530年 - 1600年)

- アントワーヌ・ド・ベルトラン (Anthoine de Bertrand, 1535年 - おそらく1581年)

- ジャック・モデュイ (Jacques Mauduit, 1557年 - 1627年)

イングランド王国

- リオネル・パワー (Leonel Power, 14世紀後半 - 1445年)

- ジョン・ダンスタブル (John Danstable, 1390年頃 - 1453年)

- ウォルター・フライ (Walter Frye, 15世紀に活動)

- ウィリアム・コーニッシュ (William Cornysh, 1465年 - 1523年)

- ジョン・タヴァーナー (John Taverner, 1490年頃 - 1545年)

- クリストファー・タイ (Christopher Tye, 1505年頃 - 1572年頃)

- トマス・タリス (Thomas Tallis, 1505年頃 - 1585年)

- ジョン・シェパード (John Sheppard, 1515年頃 - 1559年/1560年)

- ロバート・ホワイト (Robert White, 1538年頃 - 1574年)

- アルフォンソ・フェッラボスコ1世 (Alfonso Ferrabosco the elder, 1543年 - 1588年)

- ウィリアム・バード (William Byrd, 1543年 - 1623年)

- アンソニー・ホルボーン (Anthony Holborne, 1545年 - 1602年)

- トマス・モーリー (Thomas Morley, 1557年 - 1603年)

- ウィリアム・ブレイド(Willam Brade, 1560年 - 1630年)

- ジャイルズ・ファーナビー (Giles Farnaby, 1560年 - 1640年)

- ジョン・ダウランド (John Dowland, 1562年 - 1626年)

- ジョン・ブル (John Bull, 1562年 - 1628年)

- フランシス・ピルキントン (Francis Pilkington, 1565年頃 - 1638年)

- トマス・キャンピオン (Thomas Campion, 1567年 - 1620年)

- トバイアス・ヒューム (Tobias Hume, 1569年頃 - 1645年)

- ジョン・コプラリオ (John Coperario, 1570年頃 - 1626年)

- トマス・ルポ (Thomas Lupo, 1571年 - 1627年)

- トマス・トムキンズ (Thomas Tomkins, 1572年 - 1656年)

- ジョン・ウィルビー (John Wilbye, 1574年 - 1638年)

- アルフォンソ・フェッラボスコ2世 (Alfonso Ferrabosco the younger, 1575年ごろ - 1628年)

- トマス・ウィールクス (Thomas Weelkes, 1576年 - 1623年)

- トマス・レイヴンズクロフト (Thomas Ravenscroft, 1582年頃 - 1635年)

- オーランド・ギボンズ (Orlando Gibbons, 1583年 - 1625年)

イベリア半島

- フアン・デル・エンシーナ (Juan del Encina, 1469年頃 - 1533年)

- フランシスコ・デ・ペニャローサ (Francisco de Peñalosa, 1470年頃 - 1528年)

- ルイス・デ・ナルバエス (Luis de Narváez, 1500年頃 - 1555年/60年)

- ルイス・デ・ミラン (Luis de Milán, 1500年頃 - 1561年以降?)

- バルトロメー・デ・エスコベド (Bartolomé de Escobedo, 1500年頃 - 1563年)

- クリストバル・デ・モラーレス (Cristóbal de Morales, 1500年頃 - 1553年)

- アントニオ・デ・カベソン (Antonio de Cabezón, 1510年 - 1566年)

- アロンソ・ムダーラ (Alonso Mudarra, 1510年 - 1580年)

- ディエゴ・オルティス (Diego Ortiz, 1525年 - 1570年)

- フランシスコ・ゲレーロ (Francisco Guerrero, 1528年 - 1599年)

- エルナンド・フランコ (Hernando Franco, 1532年 - 1585年)

- トマス・ルイス・デ・ビクトリア (Tomas Luis de Victoria, 1548年 - 1611年)

- アロンソ・ロボ (Alonso Lobo, 1555年頃 - 1617年)

- ドゥアルテ・ローボ (Duarte Lôbo, 1565年頃 - 1647年)

- マヌエル・カルドーゾ (Manuel Cardoso, 1566年 - 1650年)

イタリア

- マルチェット・カーラ (Marchetto Cara, 1470年頃 - 1525年頃)

- バルトロメオ・トロンボンチーノ (Bartolomeo Tromboncino, 1470年頃 - 1535年以降)

- フィリッポ・デ・ルラーノ (Filippo de Lurano, 1475年頃 - 1520年以降)

- コスタンツォ・フェスタ (Costanzo Festa, 1480年代後半 - 1545年)

- フランチェスコ・ダ・ミラノ (Francesco Canova da Milano, 1497年 - 1543年)

- フィリッポ・アッツァイオロ (Filippo Azzaiolo, 16世紀後半に活動)

- アンドレーア・ガブリエーリ (Andrea Gabrieli, 1510年 - 1586年)

- ジョヴァンニ・アニムッチャ (Giovanni Animuccia, 1520年頃 - 1571年)

- ヴィンチェンツォ・ガリレイ (Vincenzo Galilei, 1520年 - 1591年)

- ジョヴァンニ・ダ・パレストリーナ (Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1525年 - 1594年)

- コスタンツォ・ポルタ (Costanzo Porta, 1528年/1529年 - 1601年)

- クラウディオ・メールロ (Claudio Merulo, 1533年 - 1604年)

- アレッサンドロ・ストリッジョ (Alessandro Striggio, 1540年頃 - 1592年)

- ジョゼッフォ・グアーミ (Gioseffo Guami, 1540年頃 - 1611年)

- ジョヴァンニ・マリア・ナニーノ (Giovanni Maria Nanino, 1543年/1544年 - 1607年)

- ルッツァスコ・ルッツァスキ (Luzzasco Luzzaschi, 1545年頃 - 1607年)

- ジュリオ・カッチーニ (Giulio Caccini, 1545年 - 1618年)

- マルカントニオ・インジェニェーリ (Marc Antonio Ingegneri, 1547年 - 1592年)

- エミリオ・デ・カヴァリエーリ (Emilio de' Cavalieri, 1550年頃 - 1602年)

- オラツィオ・ヴェッキ (Orazio Vecchi, 1550年(受洗) - 1605年)

- ルカ・マレンツィオ (Luca Marenzio, 1553年? - 1599年)

- ジョヴァンニ・ガストルディ (Giovanni Giacomo Gastoldi, 1554年? - 1609年)

- ポンポニオ・ネンナ (Pomponio Nenna, 1556年 - 1613年以前)

- ジョヴァンニ・ガブリエーリ (Giovanni Gabgieli, 1557年 - 1612年)

- カルロ・ジェズアルド (Carlo Gesualdo, 1560年 - 1613年)

- フェリーチェ・アネーリオ (Felice Anerio, 1560年 - 1614年)

- ジョヴァンニ・バッサーノ (Giovanni Bassano, 1560年頃 - 1617年)

- ジョヴァンニ・フランチェスコ・アネーリオ (Giovanni Francesco Anerio, 1567年頃 - 1630年)

- クラウディオ・モンテヴェルディ (Claudio Monteverdi, 1567年 - 1643年)

- ジョヴァンニ・パオロ・チーマ (Giovanni Paolo Cima, 1570年頃 - 1630年頃)

- アドリアーノ・バンキエリ (Adriano Banchieri, 1568年 - 1634年)

- イニャツィオ・ドナーティ(Ignazio Donati, 1570年頃 - 1638年)

- ジョヴァンニ・ピッキ (Giovanni Picchi, 1571年/1572年 - 1643年)

- ジョヴァンニ・プリウーリ (Giovanni Priuli, 1575年頃 - 1629年)

- ピエトロ・ラッピ (Pietro Lappi, 1575年頃 - 1630年)

- アレッサンドロ・グランディ (Alessandro Grandi, 1586年頃 - 1630年)

- グレゴリオ・アレグリ (Gregorio Allegri, 1582年 - 1652年)

- ジョヴァンニ・バッティスタ・フォンタナ (Giovanni Battista Fontana, 16世紀後半 - 1630年)

ドイツ・オーストリア

- コンラート・パウマン (Conrad Paumann, 1404年 - 1473年)

- ハインリヒ・フィンク (Heinrich Finck, 1444年頃 - 1519年頃)

- パウル・ホーフハイマー (Paul Hofhaimer, 1459年 - 1537年)

- アルノルト・シュリック (Arnolt Schlick, 1460年頃 - 1521年以降)

- ルートヴィヒ・ゼンフル (Ludwig Senfl, 1486年 - 1542年)

- ヤコブス・ガルス (Jacobus Gallus, 1550年 - 1591年)

- レオンハルト・レヒナー (Leonhard Lechner, 1553年頃 - 1606年)

- ハンス・レーオ・ハスラー (Hans Leo Hassler, 1562年 - 1612年)

- クリシュトフ・ハラント (Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, 1564年 - 1621年)

- クリストフ・デマンティウス (Christoph Demantius, 1567年 - 1643年)

- ミヒャエル・プレトリウス (Michael Praetorius, 1571年 - 1621年)

- エラスムス・ヴィトマン (Erasmus Widmann, 1572年 - 1634年)

- メルキオル・フランク (Melchior Franck, 1579年頃~1639年)

理論家

- ヨハネス・ティンクトーリス (Johannes Tinctoris, 1435年頃 - 1511年)

- フランキヌス・ガッフリウス (Franchinus Gaffurius, 1451年 - 1522年)

- ピエトロ・アーロン (Pietro Aaron, 1480年頃 - 1550年頃)

- ハインリヒ・グラレアヌス (Heinrich Glareanus, 1488年 - 1563年)

- ニコラ・ヴィチェンティーノ (Nicola Vicentino, 1511年 - 1575年または1576年)

- ジョゼッフォ・ツァルリーノ (Gioseffo Zarlino, 1517年 - 1590年)

- ジョヴァンニ・マリア・アルトゥージ (Giovanni Maria Artusi, 1540年頃 - 1613年)

- マラン・メルセンヌ (Marin Mersenne, 1588年 - 1648年)

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: ルネサンス音楽の作曲家一覧 by Wikipedia (Historical)

エンニオ・ジェレッリ

エンニオ・ジェレッリ(Ennio Gerelli, 1907年2月12日 - 1970年10月5日)は、イタリアの指揮者、作曲家。エンリコ・ジェレッリ(Enrico Gerelli)とも表記される。

クレモナの生まれ。

ジュリア・サヤーニに音楽の手ほどきを受け、ボローニャのマルティーニ音楽院でヴァイオリンを学んだ後、ミラノのヴェルディ音楽院で作曲を学んだ。 1935年からスカラ座のコレペティトゥーアとなり、1940年まで務めた。1937年から1946年までスカラ座附属の舞踊学校のために作曲を行った。 1941年にミラノ・アンジェリクム協会を創設して1953年まで指揮者を務めた。

ルネサンス音楽からバロック音楽の復興に熱心に取り組み、1951年にジョヴァンニ・バッティスタ・ペルゴレージの《兄に恋した妹》をアンジェリクム協会で上演したり、1959年にボローニャ市立劇場でヘンリー・パーセルの《ディドーとエネアス》を紹介したり、1969年にアレッサンドロ・ストラデッラの《恋愛学校》をナポリのサン・カルロ劇場で上演したりした。亡くなる年にはエクサンプロヴァンスでクラウディオ・モンテヴェルディの《タンクレディとクロリンダの戦い》を指揮している。 録音活動も行い、モンテヴェルディの《情け知らずの女たちのバッロ》やジョアキーノ・ロッシーニの《ブルスキーノ氏》などの録音がある。 一方で、1958年にロレンツォ・ペロージのオラトリオ《キリストの復活》をボローニャのサン・ペトロニオ教会で初演するなど、20世紀に作曲された作品にも目を向けていた。

クレモナにて死去。

脚注

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: エンニオ・ジェレッリ by Wikipedia (Historical)

クヌート・イェッペセン

クヌート・イェッペセン (Knut Jeppesen、1892年8月15日 - 1974年6月14日)は、デンマーク出身のオルガニスト・作曲家・音楽理論家・音楽学者。コペンハーゲンで生まれ、リスコヴに没した。

略歴

ハーコン・アンデルセンとパウル・ヘッルムートに師事。のちにコペンハーゲンでカール・ニールセンに師事した。その後ウィーンに留学し、グイド・アトラーに師事して博士号を授与された。帰国してからは各地の教会でオルガニストを務め、ヴァン・ホルンボーとベント・ロレンツェンがイェッペセンに師事したことで、デンマーク現代音楽の開祖的な存在となった。

彼の名を決定づけたのは「不協和音程に細心の注意を払ったパレストリーナ様式 Palestrinastil med saerligt henblik paa dissonansbehandlingen」と「対位法 (声楽ポリフォニー) Kontrapunkt (vokalpolyfoni)」であり、後者は即座にドイツ語版、英語版、日本語版が翻訳出版されるなど学習者の標準として長らく使用された。英訳版は本人による英語版がイギリスで出版されたのち、デンマーク語オリジナル版からのグレン・ヘイドン訳もアメリカ合衆国で出版された。日本語版は柴田南雄と皆川達夫による共訳に小澤征爾がすべての譜例を書き直したものが東京創元社から出版され、その後音楽之友社からも再版された。現在の研究からは幾分それた事実誤認も見られるが、まず対位法を何から始めるのかといった説明を一通り行った後に、教会旋法を用いてフックスに倣った類的対位法に入り、カノン、モテット、ミサの実習へ誘う構成を確立した点において不朽である。

作曲活動も行っているが、音盤化が少ない。

主要作品

- 1906年 "Nordisk Festmarche" for 3 violins, cello, harmonium or piano

- 1911年 Staka, Symphonic poem (tenor and piano)

- 1912年 "Foraar" for soloists and orchestra (text: Johannes Jørgensen)

- 1915年 String quartet in F (student composition)

- 1919年 Violin sonata

- 1925年 Kantate for Rungsted Kostskoles Samfund

- 1930年 Sonatine in C major (piano)

- 1934年 Gud, vend Øren til min Bøn (Motet 4-part mixed choir)

- 1935年 Hvad er et Menneske? (Motet for 4-part mixed choir)

- 1936年 Reformation Cantata

- 1937年 Domine, refugium factus es nobis – Cantata for soprano, and flute or violin solo

- 1938年 Sjællandsfar (symphony)

- 1940年 To Patetiske sange

- 1941年 Horn concerto

- 1941年 Lille Sommertrio (Little Summer Trio) (for flute, cello and piano)

- 1942年 Prelude and fugue in E minor (organ)

- 1942/45年 Te Deum Danicum (for the opening of the Danish Radio concert hall)

- 1944年 Lille trio (La primavera)

- 1944年 Haglskyen (8 part male chorus. Text: Knud Wiinstedt)

- 1945年 Dronning Dagmar Messe

- 1946年 Kantate ved indvielsen af Aarhus Universitets hovedbygning

- 1949年 Ørnen og skarnbassen (for the Københavns Drengekors 25 year jubilee)

- 1950年 Rosaura, opera in three acts after texts by the composer and Carlo Goldoni

- 1951年 Kantate ved genindvielsen af Haderslev Domkirke

- 1951年 "Du gav mig o herre en lod af din jord" (C. R. Sundell)

- 1951年 Dagen viger og gaar bort, cantata for alto soloist, mixed chorus, string orchestra or organ (text: Dorothea Engelbretsdatter)

- 1952年 Kantate ved Det Jyske Musikkonservatoriums 25-års jubilæum

- 1953年 Vintergæk er brudt af mulden (Hymn)

- 1957年 50 choral preludes for organ

- 1965年 Passacaglia (organ)

- 年代不詳Intonazione boreale (organ)

- 年代不詳Landsbymusik (small orchestra)

ディスコグラフィー

- 1996年 Musik ved Susåen Storstrøms Kammerensemble (Lille Sommertrio) (Helikon – HCD1023)

- 2003年 Monteverdi – Knud Jeppesen Musikstuderendes Kammerkor, conductor: Finn Mathiassen (Point – PCD5161/2)

校訂楽譜

- with V. Brøndal: Der Kopenhagener Chansonnier (Copenhagen, 1927, 2 cd edition 1965)

- Vaerker af Mogens Pedersøn, Dania sonans, i (Copenhagen, 1933)

- with V. Brøndal: Die mehrstimmige italienische Laude um 1500 (Leipzig and Copenhagen, 1935 (revised))

- Die italienische Orgelmusik am Anfang des Cinquecento (Copenhagen, 1943, enlarged 2 cd edition 1960)

- Dietrich Buxtehude: Min Gud er med mig (Der Herr ist mit mir), Samfundet til udgivelse af dansk musik, 3rd ser., lxxxix (Copenhagen, 1946)

- La flora, arie &c. antiche italiane (Copenhagen, 1949)

- Giovanni Pierluigi da Palestrina: Le messe di Mantova, Le opere complete, xviii–xix (Rome, 1954)

- Balli antichi veneziani per cembalo (Copenhagen, 1962)

- Italia sacra musica: musiche corali italiane sconosciute della prima metà del Cinquecento (Copenhagen, 1962)

- Founding editor of Dania Sonans, issuing editions of early Danish music.

著作

- "Die Dissonanzbehandlung bei Palestrina" (diss., University of Vienna, 1922; enlarged Copenhagen, 1923, as Palestrinastil med saerligt henblik paa dissonansbehandlingen; Ger. trans., 1925; Eng. trans. as The Style of Palestrina and the Dissonance, 1927, 2/1946 (revised))

- "Das 'Sprunggesetz' des Palestrinastils bei betonten Viertelnoten (halben Taktzeiten)", Musikwissenschaftlicher Kongress: Basel 1924, pp. 211–19

- "Johann Joseph Fux und die moderne Kontrapunkttheorie", Deutsche Musikgesellschaft: Kongress I: Leipzig 1925, pp. 187–8

- "Das isometrische Moment in der Vokalpolyphonie", Festschrift Peter Wagner, ed. K. Weinmann (Leipzig, 1926), pp. 87–100

- "Über einen Brief Palestrinas", Festschrift Peter Wagner, ed. K. Weinmann (Leipzig, 1926), pp. 100–07

- "Die Textlegung in der Chansonmusik des späteren 15. Jahrhunderts", Beethoven-Zentenarfeier: Vienna 1927, pp. 155–7

- "Die neuentdeckten Bücher der Lauden des Ottaviano dei Petrucci und andere musikalische Seltenheiten der Biblioteca Colombina zu Sevilla", Zeitschrift für Musikwissenschaft, xii (1929–30), pp. 73–89.

- Kontrapunkt (vokalpolyfoni) [Counterpoint] (Copenhagen, 1930, 3rd ed. 1962; Ger. trans., 1935, 5/1970; Eng. trans., 1939, 2 cd edition)

- "Wann entstand die Marcellus-Messe?", Studien zur Musikgeschichte: Festschrift für Guido Adler (Vienna, 1930), pp. 126–36

- "Die 3 Gafurius-Kodizes der Fabbrico del Duomo, Milano", Acta Musicologia, iii (1931), 14–28

- "Ein venezianisches Laudenmanuskript", Theodor Kroyer: Festschrift, ed. H. Zenck, H. Schultz and W. Gerstenberg (Regensburg, 1933), pp. 69–76

- "Diderik Buxtehude" (Dieterich Buxtehude), Dansk musiktidsskrift, xii (1937), pp. 63–70

- "Rom og den danske musik", Rom og Danmark gennem tiderne, ii, ed. L. Bobé (Copenhagen, 1937), pp. 153–76

- "Über einige unbekannte Frottolenhandschriften", Acta Musicologia, xi (1939), pp. 81–114

- "Venetian Folk-Songs of the Renaissance", papers of the American Musicological Society, 1939, pp. 62–75

- "Eine musiktheoretische Korrespondenz des früheren Cinquecento", Acta Musicologia, xiii (1941), pp. 3–39

- "Das Volksliedgut in den Frottolenbüchern des Octavio Petrucci (1504–1514)", Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára, ed. B. Gunda (Budapest, 1943), pp. 265–74

- "Marcellus-Probleme", Acta Musicologia, xvi–xvii (1944–5), pp. 11–38

- "Choralis Constantinus som liturgisk dokument", Festskrift til O.M. Sandvik, ed. O. Gurvin (Oslo, 1945), pp. 52–82

- "Et nodefund paa Konservatoriet", Dansk musiktidsskrift, xx (1945), pp. 41–7, pp. 67–70

- "Carl Nielsen, a Danish Composer", Music Review, vii (1946), pp. 170–77

- "Zur Kritik der klassischen Harmonielehre", International Musicological Society Congress Report IV: Basel 1949, pp. 23–34

- "The Recently Discovered Mantova Masses of Palestrina: a Provisional Communication", Acta Musicologia, xxii (1950), pp. 36–47

- "Pierluigi da Palestrina, Herzog Gugliemo Gonzaga und die neugefundenen Mantovaner-Messen Palestrinas: ein ergänzender Bericht", Acta Musicologia, xxv (1953), pp. 132–79

- "Cavazzoni-Cabezón", Journal of the American Musicological Society, viii (1955), pp. 81–5

- "Eine frühe Orgelmesse aus Castell'Arquato", Archiv für Musikwissenschaft, xii (1955), pp. 187–205

- "Palestriniana: ein unbekanntes Autogramm und einige unveröffentlichte Falsibordoni des Giovanni Pierluigi da Palestrina", Miscelánea en homenaje a Monseñor Higinio Anglés (Barcelona, 1958–61), pp. 417–30

- "Et par notationstekniske problemer i det 16. aarhundredes musik og nogle dertil knyttede iagttagelser (taktindelling partitur)", Svensk tidskirft för musikforskning, xliii (1961), pp. 171–93

- "Ein altvenetianisches Tanzbuch", Festschrift Karl Gustav Fellerer zum sechzigsten Geburtstag, ed. H. Hüschen (Regensburg, 1962), pp. 245–63

- "Über italienische Kirchenmusik in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts", Studia musicologica Academiae scientiarum hungaricae, iii (1962), pp. 149–60

- "Carl Nielsen paa hundredaarsdagen: nogle erindringer", Dansk aarbog for musikforskning, iv (1964–5), pp. 137–50

- "The Manuscript Florence Biblioteca Nazionale Centrale, Banco rari 230: an Attempt at Diplomatic Reconstruction", Aspects of Medieval and Renaissance Music: a Birthday Offering to Gustave Reese, ed. J. LaRue and others (New York, 1966 revised), pp. 440–47

- "Monteverdi, Kapellmeister an S. Barbara?", Claudio Monteverdi e il suo tempo: Venice, Mantua and Cremona 1968, pp. 313–22

- La frottola (Århus and Copenhagen, 1968–70)

- "An Unknown Pre-Madrigalian Music Print in Relation to other Contemporary Italian Sources (1520–1530)", Studies in Musicology: Essays … in Memory of Glen Haydon, ed. J.W. Pruett (Chapel Hill, NC, 1969), pp. 3–17

- "Alcune brevi annotazioni sulla musicologia", Scritti in onore di Luigi Ronga (Milan and Naples, 1973), pp. 275–8

脚注

外部リンク

- Knud Jeppesen (1892–1974)

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: クヌート・イェッペセン by Wikipedia (Historical)

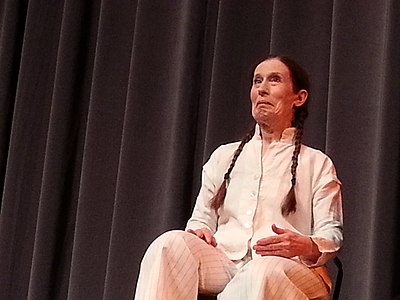

メレディス・モンク

メレディス・ジェーン・モンク( Meredith Jane Monk 、1942年11月20日 - 、ニューヨーク市)は、アメリカ合衆国の作曲家、パフォーマー、演出家、ヴォーカリスト、映画製作者、振付家。1960年代からモンクは音楽、演劇、舞踏にわたる総合的な作品を送り出し、 ECM レコードへ多くの録音を行った 。

人と作品

メレディス・モンクは主に、拡張奏法( Extended techniques (en) )をはじめとするヴォーカルの革新で知られている。それはソロ・パフォーマンスで自身のアンサンブル結成以前に最初に編み出された。1961年12月、「スクルージ」というオフ・ブロードウェイの子供向けミュージカル(チャールズ・ディケンズ『クリスマス・キャロル』の翻案。歌詞・音楽:ノーマン・カーティス Norman Curtis 、演出・振付:パトリシア・テイラー・カーティス Patricia Taylor Curtis )のソロ・ダンサーとして、グリニッジ・ヴィレッジのアクターズ・プレイハウスに出演した。1964年、モンクはベヴァリー・シュミット・ブロッサム (en) に学んだ後サラ・ローレンス大学を卒業し、1968年にはパフォーマンスへの多分野にまたがるアプローチを活動とする集団、ザ・ハウスを創設した。

モンクのパフォーマンスは、1968年にサンフランシスコで出会ったブルース・ナウマンをはじめ数多くのアーティストに影響を与えた。1978年、モンクは新しく、広範囲のヴォーカル・テクスチュアとフォーム — それはしばしばミニマル楽器のテクスチュアと対比される — を探求するため、メレディス・モンク・アンド・ヴォーカル・アンサンブルを(スティーヴ・ライヒやフィリップ・グラスといった音楽的同士の類似したアンサンブルにならい)結成した。モンクは今日まで彼女の作品の公開を続けているミネアポリスのウォーカー・アート・センターとの長年の関係を開始した。この時期の作品には、1981年にマンフレート・アイヒャーのECMレコードから発売された彼女のファースト・アルバムに録音された『ドルメン・ミュージック』(1979年)がある。

1980年代には、モンクは2本の映画、Ellis Island (1981年)と Book of Days (1988年)の脚本を書き、監督した。後者は一つのアイディアから発展したと ECM への録音のライナーノーツで経緯を語っている; 「1984年の夏のある日、田舎の私の家の床を掃除していたとき、若い女の子の(モノクロの)イメージと、中世のユダヤ人コミュニティの通りのイメージが(こちらもモノクロで)浮かんだ。」この作品には映画とは別の異なるバージョンが存在する。二つめはコンサートホールのための作品で、アルバム(モンクとアイヒャーのプロデュース)は「耳のための映画」である。

1990年代初頭、モンクは1991年にヒューストンで初演された『アトラス』というオペラを作曲した。彼女は器楽アンサンブルとオーケストラのための作品も作曲した。最初のオーケストラ作品は Possible Sky (2003年)で、 Stringsongs (2004年)はクロノス・クァルテットに委嘱された。2005年には、パシフィック・モーツァルト・アンサンブルとともに、ビョーク、テリー・ライリー、 DJ スクーピー(アルバム Drums of Death でモンクをサンプリングした)、ウルスラ・オッペンス、ブルース・ブルベイカー Bruce Brubaker や、新音楽のアンサンブル、アラーム・ウィル・サウンド、バン・オン・ア・カン・オールスターズが出演したカーネギー・ホールのコンサートをはじめとする、キャリア40周年記念イベントが世界中で開催された。

モンクはマッカーサー・フェローシップなど多くの賞を受賞し、バード大学、フィラデルフィア芸術大学、ジュリアード学院、サンフランシスコ芸術大学、ボストン音楽院から名誉芸術博士号を授与された。2007年にはデメトリオ・ストラトス・インターナショナル賞を音楽の実験により受賞している 。

彼女の音楽は、コーエン兄弟(『ビッグ・リボウスキ』 1998年)やジャン=リュック・ゴダール(『ヌーヴェルヴァーグ』 1990年、『アワーミュージック』 2004年)などの映画で使用された。

最近のインタビューでモンクは好みの音楽としてブラジル音楽、特にカエターノ・ヴェローゾの録音、ミルドレッド・ベイリー(「30年代40年代」の偉大なジャズ歌手)の音楽、バルトークのピアノ曲集『ミクロコスモス』と発言している。

彼女のパートナーはオランダ生まれの振付家ミーケ・ヴァン・フック Mieke van Hoek だった(2002年死去)。

引用

「私のほとんどの音楽、舞台、映画の中で、私は無時間性、繰り返されるサイクルとしての時間の感覚を表現しようと試みている。」

—アルバム『ブック・オブ・デイズ』( ECM New Series )ライナーノーツ(1990年)

「私は隙間で働いている。そこで声は踊り始め、体が歌い始め、舞台は映画となる。」

—デボラ・ジョウィット (en) (編)、『メレディス・モンク』、ジョンズ・ホプキンス大学出版(1997年)

「ビョークは、私の歌の1曲、「ゴーサム・ララバイ」(「ニューヨークの子守唄」)を歌っていました。私の[声楽の]学生のひとりがくれた MP3 ファイルで彼女の歌を聴き[...]、それが本当に面白いとおもいました。その後私たちは六ヶ月前に会い、お互いをとても好きになりました。彼女は美しい心を持っています。」

—『グローブ・アンド・メール』 2005年11月11日、トニー・モンタギュー Tony Montague によるインタビュー

作品

器楽曲

- Paris for solo piano (1973)

- Acts from under and above Ellis Island for two pianos (1986)

- Window in 7's for solo piano (1986)

- Parlour Games for two pianos (1988)

- Phantom Waltz for two pianos (1990)

- St. Petersburg Waltz for solo piano (1994)

- Steppe Music for solo piano (1997)

- Clarinet Study #4, for Solo Clarinet (1999)

- Cello Study #1 for Solo Cello and Voice (1999)

- Trumpet Study #1 for Solo Trumpet (1999)

- Possible Sky for orchestra and voices (2003) - commissioned by Michael Tilson Thomas for the New World Symphony

- Stringsongs for string quartet (2004) - commissioned by the Kronos Quartet

ヴォーカル曲

- 16 Millimeter Earrings for voice, guitar and tapes (1966)

- Juice: A Theater Cantata for 85 voices, Jew's harp and two violins (1969)

- Vessel: An Opera Epic for 75 voices, electronic organ, dulcimer and accordion (1971)

- Our Lady of Late for solo voice and wine glass (1972)

- Quarry: An Opera for 38 voices, 2 pump organs, 2 soprano recorders, tape (1976)

- Songs from the Hill for unaccompanied solo voice (1976)

- Tablet for four voices, piano four hands, two soprano recorders (1976)

- Dolmen Music for 6 voices, cello, percussion (1979)

- The Games for 16 voices, synthesizer, keyboards, Flemish bagpipes, bagpipes, Chinese horn and rauschpfeife (1983)

- Astronaut Anthem for chorus a cappella (1983)

- Panda Chant II for chorus a cappella (1984)

- Book of Days for 25 voices, synthesizer, piano or 7 voices, synthesizer (Chamber Version) (1985) - recorded for ECM

- Scared Song, song for solo voice, synthesizer and piano (1986)

- I Don't Know, song for solo voice and piano (1986)

- Atlas: An Opera in Three Parts for 18 voices and chamber orchestra (1991)

- Three Heavens and Hells for 4 voices (1992)

- Volcano Songs (Solo) for solo voice, voice with taped voices and piano (1994)

- Star Trek: Envoy for composing/directing/performing in the Den-Kai/Krikiki Ensemble (1995)

- The Politics of Quiet for 10 voices, 2 keyboards, horn, violin, bowed psaltery (1996)

- Magic Frequencies for 6 voices, 2 keyboards, percussion (1999)

- Eclipse Variations for 4 voices, esraj, sampler - commissioned by Starkland (2000)

- Mercy for 6 voices, 2 keyboards, percussion, multiple woodwinds, violin (2001)

- When There Were Work Songs for vocal ensemble (2002) - commissioned by the Western Wind Vocal Ensemble

- Last Song for solo voice and piano (2003)

- Impermanence for eight voices, piano, keyboard, marimba, vibraphone, percussion, violin, multiple woodwinds, bicycle wheel (2005)

- Night for chorus and orchestra (1996/2005)

- Songs of Ascension for vocal ensemble and string quartet (2006) - commissioned by the Kronos Quartet, with Ann Hamilton (en)

- Weave for solo voices, chorus and orchestra (2010) - commissioned by Grand Center Inc. and the Los Angeles Master Chorale

振付

- 1963: Me - silent

- 1964: Diploid - with Erizabeth Keen, music by Aaron Copland

- 1965: The Beach - music collage by Meredith Monk

- 1966: Portable - music by Bob Dylan and Claudio Monteverdi

- 1966: Duet with Cat's Scream and Locomotive - tape collage by Monk

- 1966: 16 Millimiter Earrings - music by Monk, film version the same year

- 1966-1968: Blueprint - music by Monk

- 1969-1970: Tour - music by Monk

- 1971: Vessel - music by Monk, OBIE Award for Outstanding Production, 1972

- 1972: Education of the Girlchild - music by Monk

- 1974: Chacon - with Ping Chong (en) , music by Monk

- 1976: Quary - music by Monk, OBIE Award for Outstanding Achievement 1976

- 1979: Recent Ruins - music by Monk

- 1981: A Civil War Opera - music by Monk

- 1983: The Games - with Ping Chong, music by Monk

- 1990: Facing North - with Robert Een, music by Monk

- 1991: Atlas - for the Houston Grand Opera, music by Monk

- 1992: Three Heavens and Hells - music by Monk

- 1994: Volcano Songs - music by Monk

- 1996: The Politics of Quiet - music by Monk

映画

監督

- 1967 - Children - Black and White, Silent, 9 Minutes, 16mm

- 1969 - Ballbearing - Color, Silent, 6.5 and 13 minutes, 16mm

- 1971 - Mountain - Color, Silent, 10 Minutes, 16mm

- 1976 - Quarry - Black and White, Silent, 5.3 Minutes, 16mm

- 1977 - Humboldt's Current - Black and White, Silent, 5 Minutes, S-8 and 16mm

- 1979 - Ellis Island - Black and White, Silent, 7 Minutes, 16mm

- 1981 - Ellis Island - Black and White and Color, Sound, 28 Minutes, 35mm, 1", 3/4" and 1/2" videotape

- 1983 - Mermaid Adventures - Color, Silent, 10 Minutes, 16mm

- 1988 - Book of Days - Black and White and Color, Sound(Stereo/Dolby). 74:21 Minutes (35mm-1:33/video), 1", 3/4" and 1/2" videotape. 55:36 minutes (Video/Television version), 1", 3/4" and 1/2" videotape

- 1994 - 24 Hours of Faces - Color, Silent, 3/4" and 1/2" videotape

出演

- 1980 - 16 Millimeter Earrings - conceived by Meredith Monk, directed by Robert Withers

- 1982 - Paris - conceived by Monk, directed by Mark Lowry and Kathryn Escher

- 1983 - Turtle Dreams (Waltz) - conceived by Monk, directed by Ping Chong

- 1987 - Uncle Meat - directed by Frank Zappa

ディスコグラフィ

自己名義

- 1967 - "Candy Bullets and Moon" - single, re-released on Better an Old Demon Than a New God (Giorno Poetry Systems records, 1984)

- 1970 - Key (Increase Records / Lovely Music, 1977)

- 1974 - Our Lady of Late (Minona Records)

- 1977 - Rally, Procession on Airwaves (One Ten Records)

- 1978 - Biography on Big Ego (Giorno Poetry Systems Records)

- 1979 - Songs from the Hill / Tablet (wergo)

- 1981 - Dolmen Music (ECM) - 『ドルメン・ミュージック』(1981年ドイツ・レコード批評家賞)

- 1983 - Turtle Dreams (ECM) - 『タートル・ドリームズ~亀の夢』

- 1986 - Our Lady of Late: Music for Voice and Glass (wergo) - includes previously unreleased material from 1973 (1986年ドイツ・レコード批評家賞)

- 1987 - Do You Be (ECM) - 『ドゥー・ユー・ビー』

- 1990 - Book of Days (ECM) - 『ブック・オブ・デイズ』

- 1992 - Facing North (ECM) - 『フェイシング・ノース』

- 1993 - Atlas: an opera in three parts (ECM, 1993) - 『アトラス*歌劇(3部からなるオペラ)』

- 1997 - Volcano Songs (ECM) - 『ヴォルケイ・ソングス(火山の歌)』

- 2002 - Mercy (ECM) - 『マーシー』

- 2008 - Impermanence (ECM) - 『インパーマネンス』

- 2009 - Beginnings (Tzadik)

収録作品、オムニバス等

- 1992 - Double Edge: U.S. Choice (Composers Recordings) - participated in Phantom Waltz, Ellis Island

- 1993 - Musica Sacra: Of Eternal Light (RCA) - participated in Return to Earth - ムジカ・サクラ:『エターナル・ライト』

- 1994 - Tomoko Mukaiyama: Women Composers (BVHaast) - participated in Double Fiesta

- 1995 - Musica Sacra: Monk and the Abbess, Music of Hildegard von Bingen and Meredith Monk (RCA) - ムジカ・サクラ:『モンクとヒルデガルドの音楽』

- 1995 - Anthony De Mare: Cage / Monk; Piano and Vocals (Koch Int'l Classics)

- 1997 - Various Artists: Women of Note ~ Beach, Boulanger, Clarke, Gubaidulina, Larsen, Mendelssohn, Monk, Musgrave, Ran, Zwilich (Koch Int'l Classics) - participated in "Travel Song" (from Specimen Days)

- 2000 - Various Artists: Immersion (Starkland, 2000) - participated in Eclipse Variations, recorded on surround sound DVD.

- 2001 - San Francisco Symphony Chorus: Voices 1900/2000: A Choral Journey through the 20th Century (Delos Records) - participated in "Earth Seen From Above", "Other Worlds Revealed" (each from Atlas)

- 2001 - Tom Bogdan / Harry Huff: For Your Delight: New American Art Songs (Composers Recordings) - participated in Gotham Blues, Night Song, "Gotham Lullaby" (from Dolmen Music)

- 2002 - Mark Hetzler: American Voices (Summit Records) - participated in Volcano Songs

- 2003 - Mark Hetzler / Lisa Leonard: Serious Songs, Sad Faces (Summit Records) - participated in "New York Requiem" (from Custom Made)

- 2004 - Various Artists: From The Kitchen Archives - New Music New York 1979 (Orange Mountain Music) - participated in Do You Be

- 2004 - Susumu Yokota: Symbol (Skintone) - participated in Song of the Sleeping Forest, Flaming Love and Destiny, Symbol of Life, Love, and Aesthetics - ススム・ヨコタ: 『Symbol』

- 2005 - Brodsky Quartet: Moodswings (Brodsky Records) - participated in "Gotham Lullaby" - ブロドスキー・クァルテット: 『ムード・スイングス』

- 2010 - Various Artists: The NYFA Collection: 25 Years of New York New Music (Innova Recordings) - participated in Urban March (Shadow)

映像

- 1983 - Four American Comoposers "Meredith Monk" - TV documentary, directed by Peter Greenaway. - 『メレディス・モンク』

- 1993 - The Sensual Nature of Sound: 4 Composers - Laurie Anderson, Tania Leon, Meredith Monk, Pauline Oliveros (Michael Blackwood Productions) - documentary, directed by Michael Blackwood.

- 1996 - Speaking of Dance: Conversations With Contemporary Masters of American Modern Dance No. 22: "Meredith Monk" (ADF Video) - documentary, directed by Douglas Rosenberg.

- 2009 - Meredith Monk: Inner Voice (First Run Features) - documentary, directed by Babeth M. VanLoo

参考文献

外部リンク

- Meredith Monk - 公式サイト(英語)

- "ECM Records Discography". trovar.com - ECM Discography - ECM ディスコグラフィ(英語)

- "Meredith Monk". Encyclopædia Britannica Online - ブリタニカオンライン(英語)

- "Meredith Monk". NNDB - Notable Names Database - NNDB (en) (英語)

- "Meredith Monk". Boosey & Hawkes - ブージー・アンド・ホークス(英語)

- "Guide to the Meredith Monk Archives 1959-2006 (PDF) ". The New York Public Library for the Performing Arts - ニューヨーク公共舞台芸術図書館アーカイブ・ガイド(英語)

- "A Performance Art Pioneer, With Friends". The New York Times, 08, December, 2005 - ニューヨーク・タイムス誌/バーナード・ホランド (en) によるカーネギー・ホール・コンサート記事(英語)

- "Meredith Monk: Composer First". NewMusicBox - ニューミュージック・ボックス (en) /フランク・J・オテリ (en) によるインタビュー記事・映像( QuickTime )(英語)

- "The Struggle for Form". The Village Voice, 30, October, 1984 - Greg Sandow's Home Page - グレッグ・サンドウ (en) ・ホームページ/ヴィレッジ・ヴォイス誌掲載コラム(英語)

- "Kronos Quartet". The Guardian, 25, January, 2005 - ガーディアン誌/トム・サーヴィス Tom Service によるクロノス・クァルテット演奏会レビュー(英語)

- "Our Lady of Late". NewMusicBox, 15, November 2005 - ニューミュージック・ボックス/モーリー・シェリダン Molly Sheridan によるカーネギー・ホール・コンサートの記事(英語)

- "Meredith Monk: magician of the voice". Common Ground, November 2005 - コモングラウンド誌/ボブ・ターナー Bob Turner によるインタビュー(英語)

- "Meredith Monk". The Video Data Bank - ビデオ・データ・バンク/ Ellis Island 映像( QuickTime )、バイオグラフィ(英語)

- "Meredith Monk interview". American Mavericks- アメリカン・マーヴェリックス/インタビュー( RealAudio )(英語)

- "Meredith Monk performance, July, 1975". Internet Archive. Jack Kerouac School of Disembodied Poetics, Naropa Institute, Boulder, Colorado - インターネットアーカイブ/ "Our Lady of Late" オーディオ・ファイル(英語)

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: メレディス・モンク by Wikipedia (Historical)

横山令奈

横山 令奈(よこやま れな、欧文表記:Lena Yokoyama、1987年4月9日 - )は、日本のヴァイオリニスト。大阪府箕面市出身。クレモナ国立クラウディオ・ モンテヴェルディ音楽院卒業。

父の横山莞五と母の玲子(旧姓・清水。横山莞五の弟子)、妹の亜美もヴァイオリニスト。

略歴

7歳から両親に師事してヴァイオリンを学ぶ。長じてナンドール・セデルケニー(元大阪センチュリー交響楽団コンサートマスター)に師事。2006年からイタリアに留学。2011年2月、クレモナ国立クラウディオ・ モンテヴェルディ音楽院(Istituto Superiore di Studi Musicali ”Claudio Monteverdi”)を審査員一致の満点(dieci e lode)で卒業。その間の、2010年にはフィレンツェ・クレシェンド国際コンクール(Concorso Internazionale Premio Crescendo)のソロの部で1位。その後も、サルヴァトーレ・アッカルド、アレクサンダー・ロンクヴィッヒ、イヴァン・ラバーリャなどの下で研鑽を積む。

2013年からクレモナ・ヴァイオリン博物館で展示楽器の公開演奏者を務める。

2012年、ピアニストのディエゴ・マッカニョーラ、チェリストのアレッサンドロ・コピアと共にピアノ三重奏団Trio Kanonを結成し、ドゥイーノ市の国際室内楽アカデミーでパルマ三重奏団(Trio di Parma )に師事。2018年、トリノのピネローロ・トリノ国際室内楽コンクール(International Chamber Music Competition di Pinerolo e Torino Città Metropolitana)での第1位を始めとして、様々なコンクールで優勝、入賞を果たす。

2020年4月3日、新型コロナウイルスが蔓延する、イタリア北部クレモナの鐘楼「トラッツォ」の上でヴァイオリンを演奏、同月16日には同市の病院からの依頼を受け、病院屋上でヴァイオリンを演奏。それらの模様はYouTubeその他で配信され、世界中から賞賛を受ける。

2021年1月14日、姉妹そろって箕面市から「箕面ヴァイオリン大使」に任命される。

2021年8月3日発売のNewsweek Japan(2021年8月10日・17日号)で、「世界が尊敬する日本人100人」の一人に選出される。

クレモナ在住。

使用楽器

- Eva and Christo Marino, 2015

- G. C. Gigli 1752

アルバム

- ベートーヴェン: ピアノ三重奏曲第5番ニ長調作品70の1『幽霊』/ピアノ三重奏曲第7番変ロ長調作品97『大公』(2019年11月、Movimento Classical)

- ブラームス:ピアノ三重奏曲第2番作品87/ドヴォルザーク:ピアノ三重奏曲第4番ホ短調作品90『ドゥムキー』(2020年1月、ワーナーミュージック)

出演

TV

- 世界ふれあい街歩き(2016年6月28日、NHK BSプレミアム)

- グッと!地球便 (よみうりテレビ))

- #427(2017年6月25日)「イタリア・クレモナ」 『グッと!地球便』 過去の放送

- #599(2020年5月17日)「海の向こうの大切な人は今… イタリア・クレモナ」『グッと!地球便』 過去の放送

- ひるおび!(2020年5月6日、TBS)- クレモナから生中継。

- あさチャン!(2020年5月8日、TBS)

- 日立 世界・ふしぎ発見!(2020年6月27日、TBS)- 「フランス・イタリア・英国で新発見! 世界を驚かせた、あの人を大追跡!」ミステリーハンター

- ライブ・エール〜今こそ音楽でエールを〜(2020年8月8日、NHK総合・NHK BS4K・NHK BS8K)- 平原綾香と「Jupiter」を共演。

- ピーコ&兵動のピーチケパーチケ(2020年12月2日、関西テレビ)- イタリアからリモート出演

- 報道ランナー(2021年1月19日、関西テレビ - 生出演

ラジオ

- 箕面FMまちそだて

- 2020年4月29日 - オンライン出演 まちの情報箱みのおどっとネット

- 2022年4月16日 - 『みのたんらじお』に生出演。タッキーブログ

- THE MAGNIFICENT FRIDAY(2021年1月22日、FM COCOLO)

- CIAO 765(2021年1月26日、FM COCOLO)CIAO 765ブログ

書籍

雑誌

- 季刊 サラサーテ(酣燈社)

- Vol.95(2020年8月号)(2020年7月2日発売)- 特別記事「クレモナレポート、2020春」(響いた祈りのヴァイオリン)

- Vol.103(2021年12月号)(2021年11月2日発売)- 表紙 及び Artist Close-up

脚注

注釈

出典

外部リンク

- 横山令奈 (@lenayokoyama) - X(旧Twitter)

- 横山令奈 (@lenayokoyama) - Instagram

- 横山令奈 (lenaviolino) - Facebook

- 横山令奈lena_violin - 17Live

- Lena Yokoyama Violinist 横山令奈 - Youtube

- Lena Yokoyama - Clubhouse

- Trio Kanonのホームページ

- Trio Kanon (@triokanon) - X(旧Twitter)

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 横山令奈 by Wikipedia (Historical)

Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou